Когда речь заходит о войнах XVI века, на ум чаще всего приходят громкие сражения Западной Европы или противостояние с Османской империей. Однако на северо-востоке континента развернулся не менее масштабный конфликт, который на четверть века определил судьбу региона. Ливонская война (1558–1583) стала не просто борьбой за территории — это была битва за влияние, торговлю и будущее Балтики. Давайте погрузимся в эту эпоху, чтобы понять, что привело к войне, как она развивалась и почему Россия, начав с побед, в итоге потерпела поражение.

Предыстория: кто и за что сражался

Середина XVI века была временем больших перемен в Восточной Европе. После распада Кальмарской унии Швеция начала активно укреплять свои позиции на Балтике, а Дания, напротив, пыталась вернуть утраченное влияние. На юге набирала силу Польша, которая после подчинения Тевтонского ордена (превратившегося в 1525 году в герцогство Пруссия) обратила внимание на слабеющую Ливонию.

Сама Ливония к XVI веку представляла собой рыхлую конфедерацию, состоящую из земель Ливонского ордена, Рижского архиепископства и нескольких епископств. Германоязычная элита управляла местным населением — латышами и эстонцами, — но внутренние раздоры, усугублённые Реформацией, подрывали стабильность этого государственного образования.

Надобно признать, что Грозный выбрал удачную минуту для вмешательства в борьбу. Ливония, на которую он направил свой удар, представляла в ту пору, по удачному выражению, страну антагонизмов. В ней шла вековая племенная борьба между немцами и аборигенами края – латышами, ливами и эстами. Эта борьба принимала нередко вид острого социального столкновения между пришлыми феодальными господами и крепостной туземной массой. С развитием реформации в Германии религиозное брожение перешло и в Ливонию, подготовляя секуляризацию орденских владений. Наконец, ко всем прочим антагонизмам присоединялся и политический: между властями Ордена и архиепископом рижским была хроническая распря за главенство, а вместе с тем шла постоянная борьба с ними городов за самостоятельность. Ливония, по выражению Бестужева-Рюмина, «представляла собой миниатюрное повторение Империи без объединяющей власти цезаря».

Платонов С. Ф. “Лекции по русской истории”

Ливония была лакомым куском для соседей. Её города — Рига, Ревель (современный Таллин), Нарва — служили ключевыми узлами балтийской торговли. Через них шли товары из Западной Европы, Скандинавии, Руси и Великого княжества Литовского. С упадком Ганзейского союза контроль над этими торговыми путями стал ещё более привлекательным.

Причины войны: почему Россия вступила в конфликт

Традиционно считается, что главной целью России был выход к Балтийскому морю. Однако это утверждение требует уточнения. Формально у России уже был доступ к морю через побережье Финского залива, но там не было развитой инфраструктуры — лишь несколько небольших пристаней в Ивангороде, Невском устье и Орешке.

Гораздо привлекательнее выглядели ливонские порты. Русские купцы, стремившиеся расширить своё влияние, мечтали получить контроль над готовой торговой сетью. Эти экономические интересы совпали с амбициями Ивана Грозного, который видел в войне шанс укрепить престиж России и вернуть земли, некогда входившие в состав Древней Руси.

Формальным поводом к войне стал отказ Ливонского ордена выплачивать “Юрьевскую дань”, предусмотренную договором 1463 года. В 1554 году Иван IV потребовал не только возобновить выплаты, но и погасить многолетние долги. Ливонцы пообещали выполнить требования, но так и не сделали этого.

В 1554 году прибыли в Москву послы от Ливонского магистра, Рижского архиепископа и Дерптского епископа, и просили, чтобы государь велел своим новгородским и псковским наместникам заключить новое перемирие. Царь поручил вести переговоры с посольством окольничему Алексею Федоровичу Адашеву и дьяку Висковатому. Окольничий и дьяк объявили, что государь на всю землю Ливонскую гнев свой положил и не велит своим наместникам давать перемирие за следующие вины: 1) Юрьевский (т.е. Дерптский) епископ уже много лет не платит дани с своей волости, 2) гостей русских ливонские немцы обижают и 3) русские концы в Юрьеве и некоторых других городах (Риге, Ревеле, Нарве) немцы присвоили себе, вместе с находившимися в них русскими церквами, которые разграбили и частию разрушили (протестанты). Послы выразили недоумение, о какой дани им говорят: никакой дани они не знают по старым грамотам.

Иловайский Д. И. “История России. Царская Русь”

К этому времени Ливонский орден уже находился на грани коллапса. В 1556–1557 годах в нём разгорелась “война коадъюторов” — внутренний конфликт между сторонниками Рижского архиепископа и магистра Ордена. Хотя мятеж был подавлен, под давлением Польши и Литвы Орден подписал унизительный Позвольский мир, который серьёзно ограничил его суверенитет.

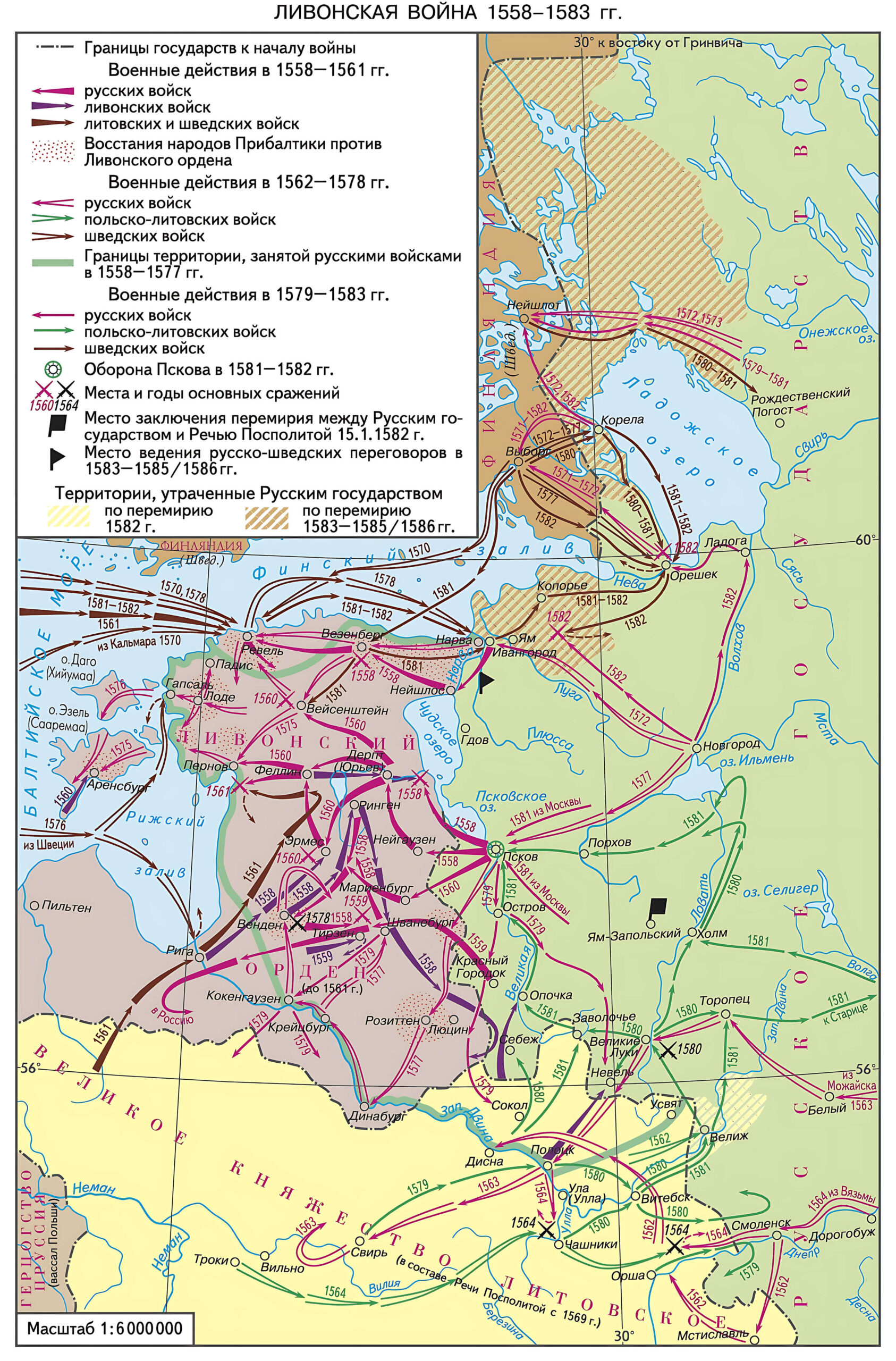

Первый этап войны (1558–1561): успехи России

22 января 1558 года русские войска перешли границу Ливонии. Первоначальной целью было принудить Орден к выплате дани, но ситуация быстро вышла из-под контроля. Уже в мае русские войска захватили Нарву, а в июле пал Дерпт (современный Тарту). К осени 1558 года под контролем России оказалась почти вся Восточная Ливония.

Однако эти успехи встревожили соседей. В 1559 году Ливонский орден подписал Виленское соглашение с Польшей, фактически признав её протекторат. Дания предъявила права на Ревель, а Швеция захватила Северную Эстляндию. В ноябре 1561 года Ливонский орден окончательно прекратил своё существование, а его земли были разделены между Польшей, Данией и Швецией.

Результатом дерптских переговоров было начало разложения Ливонии: Эстляндия и Эзель обратились с просьбой о принятии их под защиту к королю Датскому, архиепископ желал покровительства Польши, а магистр – Швеции. Государства соседние обещали свое посредничество, что в следующем 1559 г. и было исполнено со стороны Польши, Швеции и Дании. Кетлер послал от себя посла к царю, прося унять войну; Иоанн отвечал ему: «похощет магистр государева жалованья, и он бы сам был бити челом, а по его челобитью посмотря, государь его пожалует». Русские войска между тем подходили к Дерпту, где заперся епископ с гражданами и наемным войском, а дворянство по большей части разбежалось; русские, подойдя 8 июля, начали осаду 11-го; до 18-го немцы защищались, но, когда магистр отказал им в помощи, должны были сдаться.

Бестужев-Рюмин К.Н. “Русская история. До эпохи Ивана Грозного.”

Второй этап войны (1561–1570): противостояние с Речью Посполитой

С этого момента война приобрела новый характер. Вместо слабого Ливонского ордена Россия столкнулась с мощной коалицией в лице Речи Посполитой, Швеции и Дании.

Крупнейшим успехом России на этом этапе стало взятие Полоцка в 1563 году. Этот город контролировал важнейшую водную артерию — Западную Двину. Однако уже в 1564 году русские войска потерпели поражение под Улой, что заставило Ивана Грозного пересмотреть стратегию.

В начале 60-х годов XVI столетия Русское государство находилось на подъеме. Иван Грозный принял вызов, нанеся зимой 1562-1563 годов удар по Полоцку. Падение Полоцка продемонстрировало urbi et orbi мощь и величие Москвы, а Сигизмунд наглядно убедился в своем бессилии. Нет, конечно, со взятием Полоцка война не закончилась, и литовцам, действовавшим при помощи поляков, удалось даже одержать несколько тактических успехов неимоверно раздутых польско-литовской пропагандой по установившемуся еще со времен Первой Смоленской 1512-1522 годов войны обычаю. Однако эти победы могли лишь чуть подсластить горечь неудач и скрасить понимание того, что в борьбе один на один у Вильно шансов против Москвы нет.

Пенской В. В. “Ливонская война: Забытые победы Ивана Грозного 1558-1561 гг.”

Внутриполитический кризис, вылившийся в опричнину (1565–1572), ещё больше ослабил Россию. Репрессии против боярства, массовые казни и бегство населения подорвали экономику и боеспособность страны.

Третий этап войны (1570–1583): закат надежд

К 1570-м годам война стала для России тяжёлым бременем. Несмотря на успешные походы 1577 года, когда русские войска захватили более 20 городов, ситуация быстро ухудшилась. В 1579 году польский король Стефан Баторий начал масштабное наступление, захватив Полоцк, Велиж и Великие Луки.

Однако повезло Стефану Баторию. Иван Грозный и его военные советники планируя кампанию 1579 г., решили, исходя из соотношения сил, отказаться от активной, наступательной стратегии в пользу обороны. Пускай Степан Обатур расходует силы на осады и штурмы многочисленных русских крепостей и замков в Ливонии и на русско-литовском пограничье, думали в Москве, а тем временем мобильная, состоящая преимущественно из конницы русская полевая армия попробует, улучив момент, нанести контрудар по утомленному и истощенному неприятелю. Увы, эти расчеты не оправдались ни в 1579, ни в следущем, 1580 г. и лишь частично в 1581 г., когда наступательный порыв королевской армии разбился о мужество защитников Пскова.

Пенской В.В. “Военное дело Московского государства. От Василия Темного до Михаила Романова.”

Одновременно активизировались шведы, взявшие в 1581 году Нарву и Корелу. Последней надеждой России стал Псков, героическая оборона которого в 1581–1582 годах спасла страну от полного разгрома.

Итоги: цена поражения

Ливонская война закончилась для России тяжёлыми потерями. По Ям-Запольскому перемирию (1582) с Речью Посполитой и Плюсскому перемирию (1583) со Швецией Россия лишилась всех завоеваний в Ливонии и временно утратила часть своих земель.

Главной причиной поражения стала переоценка собственных сил. Россия вступила в войну с коалицией мощных противников, не имея достаточных ресурсов для длительного конфликта. Опричнина, экономический кризис и набеги крымских татар окончательно подорвали силы страны.

Уроки Ливонской войны

Ливонская война стала суровым уроком для России. Она показала, что даже сильное государство не может вести успешную внешнюю политику, если внутри страны царит хаос. Поражение в войне ускорило введение крепостного права и стало одной из причин Смутного времени.

Однако эта война также заложила основы будущих побед. Мечта о выходе к Балтике, которую не смог реализовать Иван Грозный, была воплощена Петром I спустя полтора века. Ливонская война, несмотря на поражение, стала важным этапом в становлении России как великой державы.

Список литературы

- Пенской В.В. “Военное дело Московского государства. От Василия Темного до Михаила Романова. Вторая половина XV начало XVII в.” – М., Центрполиграф, 2019 г.

- Пенской В. В. “Ливонская война: Забытые победы Ивана Грозного 1558-1561 гг.” – Москва, Яуза-каталог, 2020 г.

- Иловайский Д. И. “История России. Царская Русь” – М., “Чарли”, 1996 г.

- Платонов С. Ф. “Лекции по русской истории” – М., Высш. шк., 1993 г.

- Бестужев-Рюмин К.Н. “Русская история. До эпохи Ивана Грозного.” — М.: Академический проспект; Культура, 2015 г.

Отличная статья! Хотелось бы узнать больше о том, как Ливонская война повлияла на экономику Русского царства. Например, каковы были последствия для торговли с Западом после потери доступа к Балтийскому морю?

Интересно, а были ли у Ивана Грозного реальные шансы на успех в этой войне? Может, если бы не опричнина и внутренние раздоры, Россия смогла бы закрепиться в Ливонии?

Статья хорошо раскрывает ход войны, но было бы интересно подробнее узнать, какие именно военные тактики использовала русская армия и чем они отличались от тактик шведов и поляков.

Можно ли сказать, что основная причина поражения России в Ливонской войне — это экономическая слабость и нехватка ресурсов? Или поражение было неизбежным из-за объединения европейских держав против Москвы?

После раздела Ливонии какие изменения произошли в расстановке сил в Европе? Например, повлияло ли это на усиление Речи Посполитой и Швеции в последующих войнах?