В древней славянской мифологии существовало множество божеств и духов, которые олицетворяли различные природные циклы и явления. Одним из наиболее загадочных образов был образ Мораны (или Морены, Мажанны) – богини Зимы и Смерти. Ее культ был распространен среди западных и частично восточных славянских народов. В этой статье мы попробуем приоткрыть завесу тайны над личностью этого мрачного женского божества.

Истоки и трактовки образа

По одной из версий, имя Морены происходит от слов со значением “мор”, “морок”, “мрак” (видимо от от протоиндоевропейского корня *mar- , *mor- , означающего смерть), что указывает на ее связь с темными силами, туманом и смертью. Некоторые исследователи считают, что первоначально это было божество плодородия, родственное римскому богу Марсу. Но позднее, возможно, произошло смешение корней ее имени с корнями слов “смерть”, “мереть”, в результате чего Морена приобрела дополнительные мрачные функции.

Приведенный стих из Краледворской Рукописи очень темно выражает отправление должности Морены; мы должны, по мнению наших предков, представлять наше состояние за гробом черною ночью; эта черная ночь есть могила. Мы живем теперь на белом свете, делаем то, другое, но для каждого из нас уже готова могила; если с вами случится, что вдруг пробежит по телу дрожь, — это Морена перешагнула через ваш гроб. Людей, сходящих со света, Морена сыплет в черную ночь; душа человеческая тогда выходит из тела.

Касторский М. И. “Мифология славян. Обзор и комментарии”

В популярной культуре и неоязыческих течениях Морену часто представляют исключительно как древнюю славянскую богиню смерти. Однако более глубокое изучение древних источников показывает, что она олицетворяла циклический характер природных процессов умирания и возрождения.

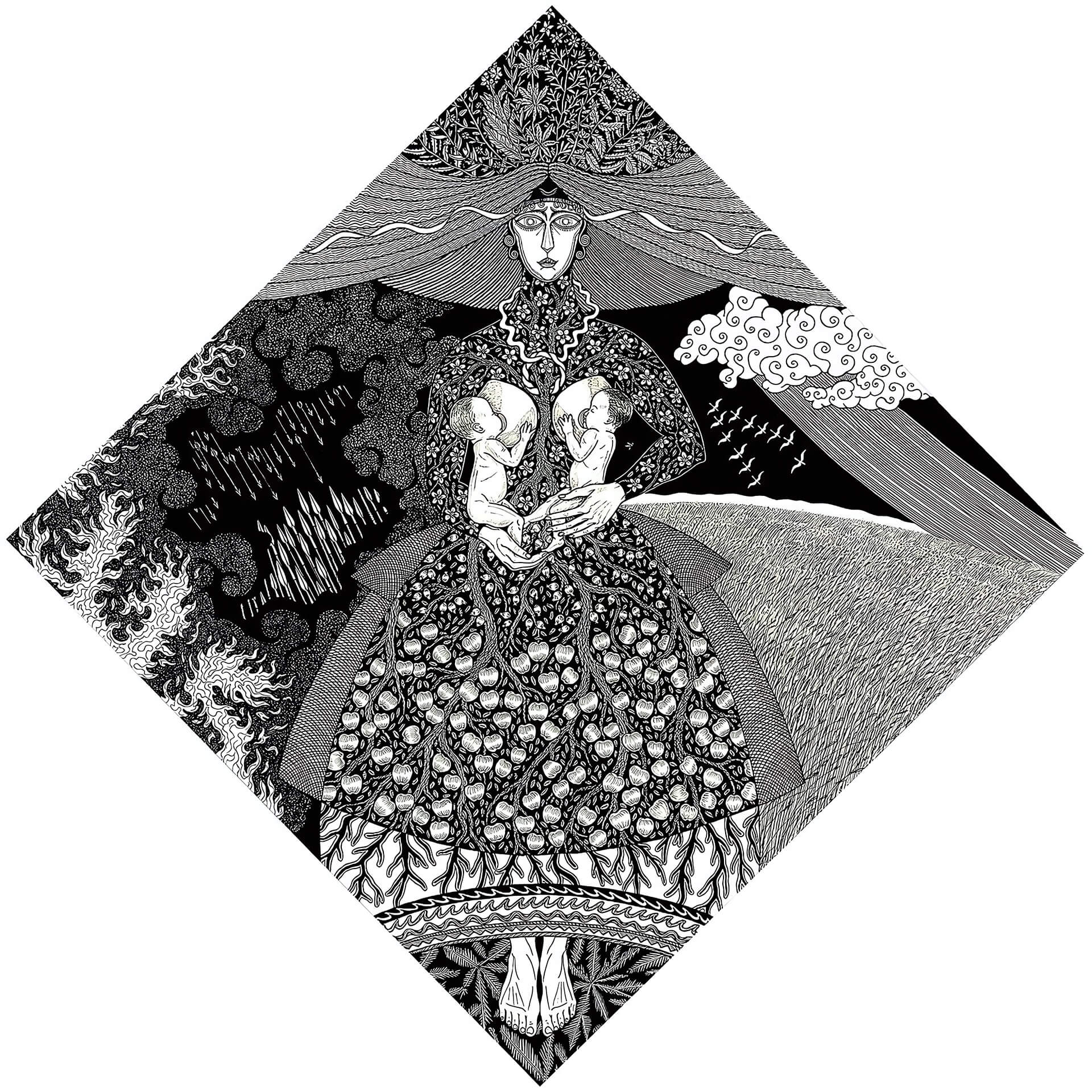

Обличья и атрибуты

У Морены не было единого устоявшегося облика. В разных мифах и преданиях она могла выступать то в образе высокой женщины с распущенными волосами, то сгорбленной беззубой старухи. Иногда ее изображали красивой девушкой в белых одеждах, иногда – оборванной женщиной в черном тряпье. Эти разные ипостаси, вероятно, отражали разные грани ее сущности – юность и старость, чистоту и запустение.

Длугос говорит, что поляки усердно чтили Марцану, как богиню жатвы. Френцель, напротив того, утверждает, что Марцана была богиня смерти. Это мнение доказывает он следующими словами Шнейдера. Славяне (в Мейсене) по обращении своем в христианскую веру, в четвертое воскресенье поста наткнули на колья изображения Марцаны и Зивонии, с печальным пением и жалобным голосом носили их торжественно и наконец бросали в воду предполагая, будто через то самое молодые жены становились плодородными, город очищался, и от жителей в том году отвращалась язва и другие прилипчивые болезни.Кайсаров А.С. “Славянская и российская мифология”

Главными атрибутами богини были серп, которым она подрезала нити жизни, и черепа – символы смерти и бренности бытия. Ее символами также считались черная луна, означавшая тьму и увядание, и различные омрачающие душу явления вроде тумана, мороки или марева.

Обряды и поверья

Важнейшим обрядом, связанным с Мореной, было ежегодное ритуальное вынесение и уничтожение ее соломенного чучела в конце зимы. Это действо исполнялось в одно из воскресений Великого поста, обычно за пределами села.

Чучело Морены/Мажанны насаживали на шест, иногда одевали в праздничную одежду, украшали лентами и яичной скорлупой. Затем девушки и женщины с песнями выносили это чучело за околицу, где его топили, сжигали или разрывали на части. Так описал этот обряд в «Польской хронике» (1597) Иоахим Бельский.

«На моей еще памяти, — пишет хронист, — у нас в деревнях сохранялся следующий обычай: на Белое воскресе-нье топили истукана. Одного, одев на него сноп конопли или соломы в виде человеческой одежды, несли через всю деревню туда, где ближе всего было какое-то озерцо или пруд. Там же, сняв с него одежду, бро-сали истукана в воду и жалобно пели: “Смерть вьется у забора, а мы найдем заботу”; затем они как можно быстрее бежали от этого места домой, и была примета, что тот или та, кто, споткнувшись, упал или упала, в этом году умрет. Называли этого истукана Мажанна, я бы сказал, что это бог Марс, как Зевающая Диана »

Считалось, что подобное ритуальное “убийство” Морены обеспечивало скорейший приход весны, хороший урожай и защиту от различных бедствий. После уничтожения соломенной богини молодежь водила хороводы вокруг зеленого деревца или ветки, украшенных лентами, – символа пробуждающейся природы.

Обряд уничтожения (растерзания, сожжения и утопления) соломенных кукол, действительно, очень близок к мистериям, изображающим похищение Персефоны, но в славянских материалах мы совершенно не ощущаем единства весеннего божества с фигурой, трагически завершающей свой годичный путь в похоронных обрядах Купалы или петрова дня. Нигде не хоронят ни Ладу, ни Лелю, хотя проводы последней можно видеть в приведенном выше описании гочевской «игры в Лелю». Быть может, это связано с тем, что широко распространенное слово «морена» («marzana») означало не славянскую Персефону, а живую девушку, которую в древности приносили в жертву в момент кульминации созревания урожая?

Рыбаков, Б.А. “Язычество древней Руси”

В народных поверьях Морена также связывалась с опасными для людей существами – марами или морами. Это были злобные духи болезней и ночных кошмаров. Они пытались навредить солнцу, путали пряжу хозяйкам, крали младенцев. От них спасала только Правда – жизнь в гармонии с природными циклами.

Заключение

Образ Морены в славянской традиции сочетает в себе разные стороны и оттенки значений – смерть и возрождение, холод и тепло, ночь и день. Она выступает не как разрушительная сила, а скорее как переходное состояние между жизнью и смертью, зимой и весной. Ее культ был тесно связан с земледельческим циклом и народными обрядами проводов холодного времени года. Почитание этой таинственной богини отражало гармоничное миропонимание древних славян, для которых смерть была не абсолютным концом, а лишь один из этапов вечного природного круговорота.

Список литературы

- Кайсаров А.С. “Славянская и российская мифология”, печ. по изданию: Москва, В типографии Дубровина и Мерзлякова 1810 год – М., Амрита-Русь, 2024 г.

- Рыбаков, Б.А. “Язычество древней Руси” – Москва, Наука 1987 г.

- Касторский М. И. “Мифология славян. Обзор и комментарии” – М.: Амрита-Русь, 2022 г.

Морана, также известная как Мара или Морена, в славянской мифологии выступает как могущественная и грозная богиня Зимы и Смерти. Она является супругой Кощея и дочерью Лады, а также сестрой Живы и Лели. В древние времена Морана воспринималась как воплощение тёмных и злых сил.

Очень интересная статья, давно интересуюсь славянской мифологией, но о Морене знала немного. Понравилось подробное описание ее символизма. Теперь лучше понимаю, как зима воспринималась нашими предками. Благодарю за статью!

Не знал, что Морена такая важная фигура в славянской культуре. Статья дает ясное представление о ее роли в мифологии. Хотелось бы чуть больше примеров из народных традиций или ритуалов – это сделало бы статью еще насыщеннее.

Интересно, но хотелось бы больше примеров из сказаний или легенд – они бы оживили материал. В остальном, познавательно, спасибо!

Ого… статья реально зацепила. Не думал, что у наших предков так серьёзно было с этой Морена — и Смерть, и Зима, и всё это вместе. Когда читаешь, понимаешь, что зима у них не просто холод и снежок, а почти живой враг‑бог. Мне особенно зашло, как говорится про чучело соломенное, которое топили или сжигали в конце зимы — будто они сами себя «выгоняют»‑вычищают от Морены, чтобы пришла весна. (Вот бы и сегодня так можно было — сбросить весь хлам зимний, и весна пришла бы быстрее).

Но, справедливости ради — ощущение такое, что автор немного романтизирует: да, Морена страшная, да, мощная, но может быть меньше у неё было именно «богини Смерти во всём» функции, чем мы думаем сейчас. То есть, больше как часть цикла природы, а не просто страшилка. В общем — супер тема, хочу ещё почитать про другие славянские божества, чтобы сравнить.

Интересно. Честно говоря, сначала думал: «Ну ок, очередная богиня зимы, ничего нового». А потом — нет, стало глубже. Морена оказалась не просто «зло», как сейчас любят упрощать, а нечто более многослойное: смерть и возрождение, холод и пробуждение. И вот эта мысль реально зашла — что смерть не конец, а переход.

Только… меня немного смущает одна штука: почему мы так мало знаем подробностей‑легенд, сказаний про неё? Автор отметил, что данные разрозненные. Ну да — но остаётся ощущение «провала» в источниках. Можно было бы побольше примеров‑историй (да‑да, я опять хочу подробностей). И ещё: мощный образ — старуха с серпом, молодая девушка в белом, и всё такое. Но как это видели реально люди в то время? Чувство времени теряется.

В целом — здорово, дало пищу для мыслей. Сейчас, когда за окном холодно, читаешь и думаешь: «А может, в этом есть не только ужас зимы — а и уважение к ней».