Представления о загробной жизни и ином мире являются неотъемлемой частью духовной культуры любого народа. У древних славян также сложились свои яркие и самобытные воззрения на устройство потустороннего мира и посмертную участь человека. Эти архаичные верования, будучи тесно переплетены с мифологией и фольклором, оказали большое влияние на мировоззрение и образ жизни восточных славян.

Несмотря на распространение христианства, многие дохристианские языческие представления о загробном мире сохранились в народных верованиях и обычаях. Они проявлялись в похоронном обряде, поминальных традициях, народных сказаниях и песнях. Изучение особенностей славянского потустороннего мира позволяет лучше понять менталитет и внутренний духовный мир восточных славян.

Языческие верования славян

У всех древних народов всегда существовали развитые представления о загробном мире и посмертном существовании души. Восточные славяне здесь не являлись исключением. Для них изначально было характерно мифологическое мышление, при котором миры живых и мёртвых не разделялись, а тесно переплетались и взаимодействовали между собой. Границы между этими мирами носили весьма условный характер и нередко становились весьма проницаемыми, а древние боги славян были вполне понятными и доступными существами.

Особое место в славянской мифологии занимала душа медведя – её часто представляли в образе маленького медвежонка или щенка. Уже после принятия христианства у восточных славян сложились представления, что души крещёных людей являются светлыми и чистыми, а не принявшие крещение язычники обладают тёмными, нечистыми душами. Считалось также, что пищей для человеческой души служат пар и тепло, исходящие от горячей еды.

Множество народных поверий и обычаев указывает на тесную взаимосвязь и постоянный контакт между мирами живых и мёртвых в дохристианских представлениях славян. Так, например, существовало поверье, что вой ветра в печной трубе или дымоходе – это просьба недавно умершего родственника о поминовении и молитве за упокой его души.

В сознании славян повседневная жизнь людей управлялась не только далекими верховными богами, но и целым сонмом менее значительных духов, обитавших возле воды и внутри лесов, которые принимали облик животных. Они также могли обитать в воздухе, возле дома, во дворе и на пахотном поле. К ним же относятся души мертвых, особенно умерших неестественной или преждевременной смертью; такие души, которые окончательно не покинули земную юдоль и не отправились в достаточно, впрочем, мало понятный славянам загробный мир (его называли «навью» — nawie). Эти духи жили рядом с людьми и поэтому могли быть чрезвычайно опасными.

А. Гейштор “Мифология славян”

Бабочку в некоторых русских говорах даже называли “душечкой”, поскольку бытовало поверье, что в бабочек могут вселяться души умерших людей. По одному из распространённых поверий, душа человека, умершего совсем недавно, вполне может на некоторое время принять облик обычной домашней мухи. Отсюда пошёл обычай в определённые дни после похорон оставлять еду и питьё для такой “души” на столе или окне.

В древнеславянских представлениях весь мир делился на три основные части: Правь, Явь и Навь. Правь – это мир, где обитают светлые и праведные души людей, которые прожили достойную жизнь. Явь – мир живых людей. Навь – подземный, нижний мир мёртвых. Смерть при этом не воспринималась как нечто абсолютно негативное и как конец бытия, а рассматривалась скорее как естественный переход души человека в иной мир для последующего очищения от грехов и перерождения в новую жизнь.

От этого корня происходит существительное „nav”, служащее, повидимому, обозначением того места, куда человек попадает после смерти. „Potom Krok jde do navi” – «потом Крок пошел в нав», – пишет чешский летописец Далимил (Т. III, ст. 5). Невольно напрашивается аналогия между вышеупомянутым словом и словом „паѵа”, употребляющимся в значении латинского „navis”: «Крок вошел на корабль, в гроб». Однако как само построение фразы, так и употребление предлога „до”, не допускает, по-моему, такой гипотезы. Итак, основываясь на одном этом свидетельстве, можно допустить, что словом „паѵ”, или „паѵа”, обозначалось местопребывание усопших.

Луи Леже “Славянская мифология”

Особенности отношения к смерти и похоронного обряда у славян-язычников

В отличие от христианского восприятия, у восточных славян-язычников смерть близкого человека не воспринималась только как трагедия и безвозвратная утрата. Существовало представление, что смерть – это естественное возвращение души человека в иной, “потусторонний” мир, который является её настоящим “домом”, после временного “гостевания” в мире живых.

Смерть означала для славянина не исчезновение, а лишь переход в иной мир — подземный, а когда получило распространение трупосожжение, то душа, сохраняя связь с материальным миром, принимала чей-то образ или вселялась в новое тело. Таким образом, весь мир оказывался обиталищем предков, и этим он прежде всего привлекал внимание язычника.

Ю. В. Крянев, Т. П. Павлова “Двоеверие на Руси”

Отсюда во многом проистекали особенности похоронного обряда и традиции класть в могилу вещи, которыми покойный пользовался при жизни и без которых его душе будет непривычно и неуютно “по ту сторону”. Например, с умершим ребёнком нередко клали в гроб нитку, точно отмеренную по росту его отца, для того чтобы ребёнок точно знал, до какого возраста и роста ему положено расти в загробном мире, чтобы случайно не перерасти своего родителя.

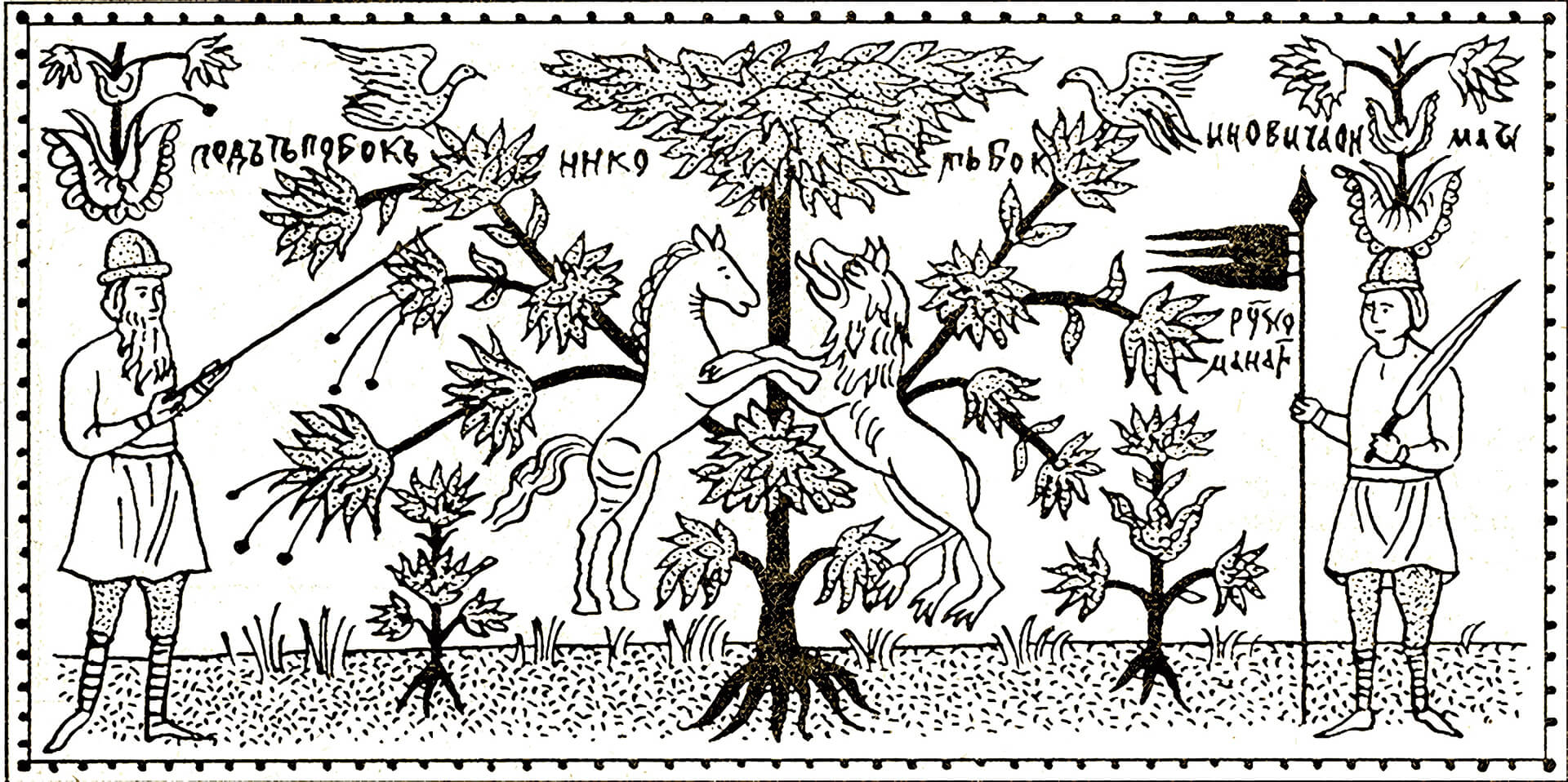

Погребальные обряды славян сильно усложнились к концу языческого периода в связи с развитием дружинного элемента. Со знатными русами сжигали их оружие, доспехи, коней. По свидетельству арабских путешественников, наблюдавших русские похороны, на могиле богатого руса совершалось ритуальное убийство его жены. Все эти рассказы полностью подтверждены археологическими раскопками курганов. В качестве примера можно привести огромный курган высотою в четырехэтажный дом — Черную могилу в Чернигове, где в процессе раскопок было найдено много различных вещей X в.: золотые византийские монеты, оружие, женские украшения и турьи рога в серебряной оковке с изображением былинного сюжета — смерть Кащея Бессмертного в Черниговских лесах.

Б.А. Рыбаков “Первые века русской истории”

В дохристианских мифологических представлениях славян мир живых людей и мир предков-покойников противопоставлялись друг другу как полные антонимы и оппозиции. Мир живых ассоциировался с восточной стороной света, солнцем, светом, теплом, летом, порядком и стабильностью. Мир мёртвых, напротив, лежал где-то на западе, там всегда царит ночь, холод и мрак, а вместо порядка – вечный хаос и смятение.

Грехом в языческом понимании считалось прежде всего нарушение человеком различных поведенческих и обрядовых традиций, выработанных его родом и общиной. Поступая так, человек подвергал опасности не только себя лично, но и весь свой род, всех соплеменников. В то же время самоубийца и человек, погибший от несчастного случая, никак принципиально не отличались от просто умершего своей смертью. Их смерти также воспринимались как “неправильные” и преждевременные, поскольку эти люди покинули мир живых, не дожив до конца отведённого им судьбой срока земной жизни.

Мифологическая география и устройство загробного мира

Согласно архаичным мифологическим представлениям, загробный мир древних славян располагался очень далеко от мира живых людей, где-то на краю обитаемой земли, дальше непроходимых лесов и высоких гор. В роли психопомпов – проводников человеческих душ в загробный мир – часто выступали такие персонажи славянской мифологии как волки, различные птицы, а также персонифицированные силы природы и представители нечистой силы. Для переправы в потусторонний мир традиционно использовались мосты – радуга или Млечный Путь.

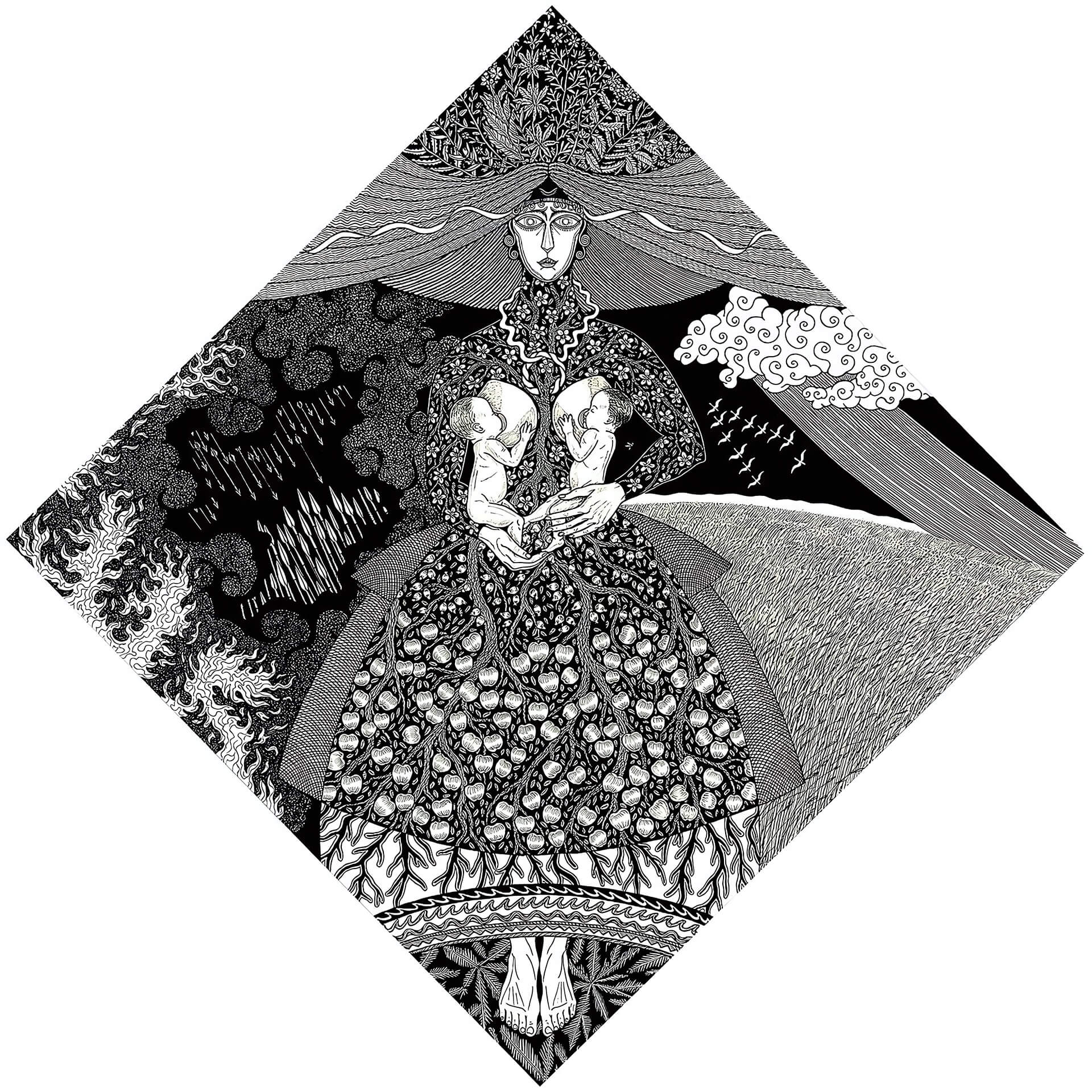

Одним из основных мест в славянском загробном царстве был Вырий (Ирий) – некое подобие рая, заповедная блаженная страна, где, согласно мифам, росло Мировое древо, исполняющее желания. По некоторым легендам, сам Вырий располагался именно на Мировом дереве, в его густой и широчайшей кроне. Согласно украинским народным преданиям, ключи от Вырия когда-то хранила у себя ворона – одна из главных мифологических птиц славян.

Важнейшей границей, отделявшей мир живых людей от мира предков-покойников, была у славян река, которую в фольклорных источниках чаще всего называют Смородиной. Она упоминается во многих былинах, сказаниях и песнях как потусторонняя река, через которую героям приходится переправляться в пути в загробный мир. Иногда в фольклоре эта мифическая Смородина отождествляется с какими-то реальными реками, в частности, с великой славянской рекой Днепр.

Особенности переправы в загробный мир

Для совершения последнего пути и переправы в потусторонний мир после смерти древние славяне иногда помещали в могилу небольшие лодки, челноки или даже целые деревянные корабли. В древнерусском “Сказании о святых Борисе и Глебе” прямо говорится, что князь Борис, убитый Святополком Окаянным, был похоронен “под насадом” – так в то время на Руси называли речное судно. Некоторые этнографы выдвигали предположение, что и сам гроб в похоронном обряде изначально воспринимался восточными славянами как своеобразная “лодка” для переправы души покойного в загробный мир. Кроме того, в древних захоронениях славян археологи нередко находят монеты, положенные в районе руки или кисти покойного. Возможно, это указывает на существование веры в необходимость заплатить некую плату за перевоз души через реку в иной мир.

До принятия христианства преобладала кремация. Прах хоронили в курганах или сжигали на погребальных кострах – кродах. В могилу клали предметы быта, обереги, еду, деньги, крылья птиц, после чего проводили тризну.

Самое подробное описание обряда сожжения у руссов принадлежит Ибн Фадлану, писателю Х в. ….. Тогда подошел самый близкий родственник умершего нагой, держа в руке кусок дерева, зажег его и начал бегать вокруг ладьи с горящим деревом в одной руке, а другою держал себя за зад, пока не зажег дров, лежащих под ладьею. Затем пришли другие с подпалками и другим деревом, каждый нес зажженный кусок и бросал его в тот костер. Скоро загорелся костер, а потом ладья, палатка, покойник, девушка и все, что было в ладье. Поднялся сильный ветер и пламя еще более разгоралось. Подле меня стоял рус, который, как я слышал, разговаривал с толмачом, стоявшим за ним. Я спросил толмача, что сказал ему рус, и услы шал в ответ: «Вы, арабы, — говорил он, — народ глупый: вы берете все, что есть у вас любезнейшего и дорогого между людьми и зарываете в землю, где едят его гады и черви. Мы же сожигаем его в мгновение, чтобы он без задержки и немедленно вселился в рай». Затем он засмеялся и продолжал: «Господь показывает любовь к нему: вот он посылает ветер, который в мгновение его унесет».

К.Н. Бестужев-Рюмин «Русская история»

Тризна представляет собой ритуальные обряды, характерные для восточных славян, проводившиеся после смерти и включавшие в себя песни, танцы, пиршество и военные игры в память о усопшем. Эти обряды проводились у места захоронения после кремации тела покойного. Позднее термин “тризна” стал синонимом понятия “поминки”. Главная цель тризны заключалась в отпугиваниии злых сил от живых.

Нестор говорит следующее о радими- чах, вятичах и северянах: если кто-нибудь из них умирал, то праздновали они в честь ему Тризну; потом воздвигали большой костер, клали на него мертвое тело, сожи- гали оное и собирали кости в сосуд. Сии сосуды или урны ставились по дорогам на столбах. Такой обычай продолжался еще во время Несторово у вятичей.

А. С. Кайсаров “Славянская и российская мифология”

Хоронили обычно на закате, когда солнце уходит в Навь, освещая душе дорогу. После выноса тела из дома ритуально закрывали вход в Навь, чтобы не пришла новая смерть. Выносили тело ногами вперёд, чтобы покойник как бы шёл сам.

Добраться до царства предков можно было у славян и посуху, без использования лодок. Для этого в русских деревнях вплоть до XIX века в гроб часто клали оглобли от телеги или саней, а также колесо от повозки. А про запас в гроб нередко помещали вторую пару обуви – видимо, предстоящий путь в загробный мир представлялся довольно дальним и трудным.

В раннесредневековых княжеских погребениях при храмах неоднократно обнаруживали украшения и вооружение, как того требовал языческий обряд. Известен факт внесения для отпевания в храм князя Владимира Святославича на санях, по-язычески. С упоминания о том же элементе языческого погребального обряда начинается «Поучение к детям» Владимира Мономаха, написанное, «сидя на санех», т. е. в конце жизни. Киево-Печерский патерик, повествуя о событиях ХІ в., фиксирует возникновение обычая, утвердившегося затем в православии, вкладывать в руку умершего список с текстом – «пропуск» на «тот свет», каковым в Патерике был лист с молитвой Феодосия Печерского, одного из самых строгих блюстителей православия и одновременно родоначальника типичного синкретического религиозного обряда, практиковавшегося по отношению к умершим русским правителям и в XVII в.

“Введение христианства на Руси” под редакцией А. Д. Сухова

Преодолеть этот путь и успешно добраться до цели душе покойного помогало солнце, поскольку с точки зрения славянской мифологической географии страна мёртвых находилась где-то далеко на западе, там, куда заходит солнце. Поэтому очень важно было успеть совершить все похоронные обряды и завершить погребение до захода солнца.

Мифология божеств и правителей загробного мира у славян

Согласно мифологическим представлениям восточных славян, во главе царства мёртвых стоял Триглав – языческое божество, у которого было три головы. Он занимался управлением загробным миром лишь по совместительству, делегировав всю полноту власти в царстве мёртвых одной из своих трёх голов. Также непосредственное отношение к загробному миру имела Марена (или Морена) – женское божество, олицетворявшее смерть и зимние морозы. Однако особым почитанием и уважением у славян она не пользовалась, к её образу относились довольно пренебрежительно.

У западных славян этим занимался еще и Чернобог, который внешне напоминает древнегреческого Аида — мрачного правителя подземного царства мёртвых. Подобно Аиду, он носит тёмные одежды, имеет устрашающий облик старца и выносит безжалостные приговоры о жизни и смерти.

Ужасное божество, начало всех злоключений и пагубных случаев, Чернобог изображался облаченным в броню. Имея лицо исполненное ярости, он держал в руке копье готовое к поражению, или больше — к нанесению всяких зол. Сему страшному духу приносились в жертву сверх коней, не только пленные, но и нарочно ему предоставленные для сего люди. А как все народные бедствия приписывались ему; то в таковых случаях молились и жертвовали ему для отвращения зла.

Г.А. Глинка “Древняя религия Славян”

Каждую весну славяне совершали обряд сожжения или утопления чучела Марены, изображая её гибель. Какого-либо суда или воздаяния для покойников в славянском загробном мире первоначально, видимо, не существовало. Их посмертная участь и положение в царстве предков во многом определялись прижизненным социальным статусом умершего человека и тем материальным достатком, который он сумел захватить с собой в последний путь.

Однако случались в славянской мифологии и некоторые неожиданные метаморфозы в загробном мире. Согласно преданиям, некоторые умершие славяне по непонятным для живых причинам после смерти могли таинственным образом превращаться в различных животных, птиц или даже насекомых. Так, в Курской губернии еще в XIX веке бытовало поверье, что некоторые умершие, несмотря на то, что к тому времени все давно были крещеными христианами, тем не менее после смерти на некоторое время превращались в птиц.

Поэтому на протяжении первых шести недель после похорон родственники обязательно посыпали их могилы зерном, чтобы эти “птицы” могли клевать. В Херсонской губернии бытовало поверье, что покойник, который остался недоволен скудной милостыней и угощением, разданными на его похоронах, может вернуться в свой дом уже в облике бабочки или мотылька и начать виться возле огня и еды. Увидев такую “бабочку”, родственники спешили раздать побольше милостыни нищим, чтобы умилостивить покойного родича.

Особенности мифологии русалок у славян

Особую роль в славянских представлениях о загробном мире играли русалки – души женщин, умерших насильственной смертью. Чаще всего русалками становились утопленницы или девушки и молодые женщины, умершие до замужества. В некоторых фольклорных источниках русалки предстают прекрасными девами и красавицами, но иногда это могли быть и уродливые существа – горбуньи, покрытые чёрной шерстью.

По поверьям, русалки регулярно приходили из загробного мира на землю, особенно массово – в летний период, в пору цветения ржи. Для их пребывания в мире живых даже существовала специальная Русальная неделя. Появившись во плоти среди людей, русалки нередко приносили неприятности и беды: топили купальщиков, путали рыбацкие сети, ломали мельничные жернова, портили посевы. В Русальную неделю крестьяне старались лишний раз не выходить из дома, особенно в одиночку, чтобы не попасться русалкам. Для защиты от них приходилось носить нательные кресты спереди и сзади. Чтобы задобрить и умилостивить русалок, им устраивали различные “подарки” – развешивали на деревьях рубахи, полотенца, венки.

К человеческому племени Русалки то благосклонны, то злобны; горе любопытному мужчине, который, прельщенный резвыми криками Русалок, получил бы охоту подсмотреть их прелести и игры! Несчастного защекочут насмерть и унесут в реку. Живя о Троице в рощах, колыхаясь на деревьях, они подстерегают прохожих: заметив кого, зовут с собой: «Га, га, подите к нам на арели (на качели) качаться!». Будучи прекрасны, наги, они сманивают скоро, но беда тому, кто сблизится с ними! Вместо того чтобы осыпать ласками, они искривятся, и смотрящий на них в несколько минут сделается сам калекой на всю жизнь.

М. И. Касторский “Мифология славян”

Завершалась Русальная неделя обрядом “проводов русалок” – ритуального изгнания русалок из мира живых. После этого граница между мирами вновь закрывалась до следующего года.

Заключение

Таким образом, несмотря на влияние христианства, у восточных славян сохранились весьма развитые языческие представления о загробном мире, его устройстве и локализации. Эти архаичные верования во многом определяли особенности похоронного обряда и многочисленные поминальные традиции, цель которых – обеспечить покойнику благополучное посмертное существование.

Список литературы

- Рыбаков Б. А. “Первые века русской истории” – М., Издательство «Наука», 1964 г.

- Гейштор А. “Мифология славян” – М., Издательство «Весь Мир», 2014 г.

- Леже Л. “Славянская мифология”, печ. по изд. Оттиск из «Филологических записок» за 1907 год – М., Амрита-Русь, 2022 г.

- Кайсаров А.С. “Славянская и российская мифология”, печ. по изданию: Москва, В типографии Дубровина и Мерзлякова 1810 год – М., Амрита-Русь, 2024 г.

- Касторский М. И. “Мифология славян. Обзор и комментарии” – М.: Амрита-Русь, 2022 г.

- “Введение христианства на Руси”, Ин-т философии АН СССР; Отв. ред. А. Д. Сухов. – М., Мысль, 1987 г.

- “Как была крещена Русь” – М., Политиздат, 1988 г.

- Бестужев-Рюмин К.Н. “Русская история. До эпохи Ивана Грозного.” — М.: Академический проспект; Культура, 2015 г.

- Глинка Г.А. “Древняя религия Славян” – Амрита-Русь, 2022 г.

Одним из ключевых божеств в языческой традиции Руси являлся Род. Он обособил мир на три измерения: верхнее, среднее и нижнее. Верхний мир расположен на небесах, где обитают боги, которые ведают судьбами людей. Эти существа лишены грехов и всегда совершают верные поступки, поэтому небеса именуются Правь. Ниже располагается Средний мир, наш, человеческий, который видим и ощущаем. Так как он был открыт нам богами, он носит название Явь. Нижний мир представляет собой царство прошлого, в которое уходили наши предки, и носит название Навь. Именно оттуда приходят дурные сны и различные наваждения.

Миры живых и мёртвых в восприятии славян обладают своими характерными признаками. Это не просто два отдельных пространства – они резко противопоставлены друг другу, подобно жизни и смерти, свету и тьме, дню и ночи, белому и чёрному, левому и правому. Описание загробного существования связано с древнейшими взглядами славян.

Мир живых представляет собой сферу света и солнечного света. Напротив, мир мёртвых окутан ночной тьмой.

В мире живых царит порядок. Здесь течёт время, существует календарь. В противоположном мире, мире мёртвых, отсутствуют время и свет, жизнь. Там не слышно ни единого звука, и воцаряется полная безмолвие.

Литературные памятники славянской культуры не сохранились, и потому истинные верования славян остаются загадкой. Имена богов из славянского пантеона известны лишь из более поздних христианских документальных источников, в которых духовенство осуждало языческую веру. Очевидно, что такие источники не могут считаться надежными. Это похоже на попытку изучать колдовство, опираясь исключительно на протоколы инквизиции.