Династия Рюриковичей является одной из ключевых фигур в истории России. Начиная с легендарного Рюрика и заканчивая последним рюриковичем на московском престоле, эта династия оставила неизгладимый след в развитии русских земель. В этой статье мы попытаемся проследить историю этой знаменитой династии, опираясь на современные исследования и археологические данные.

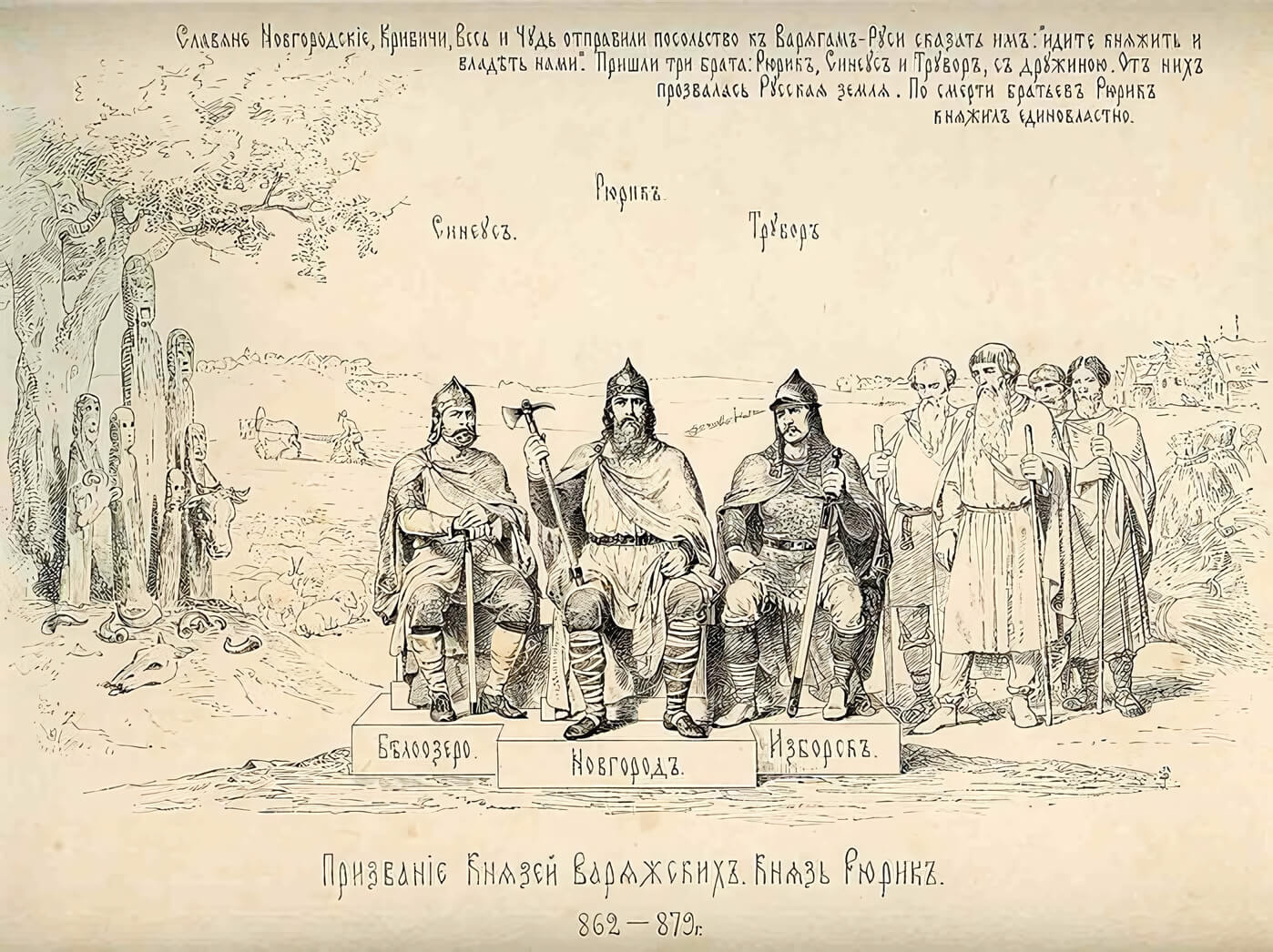

Происхождение Рюриковичей

Мифы и реальность: Скандинавские корни или местное происхождение?

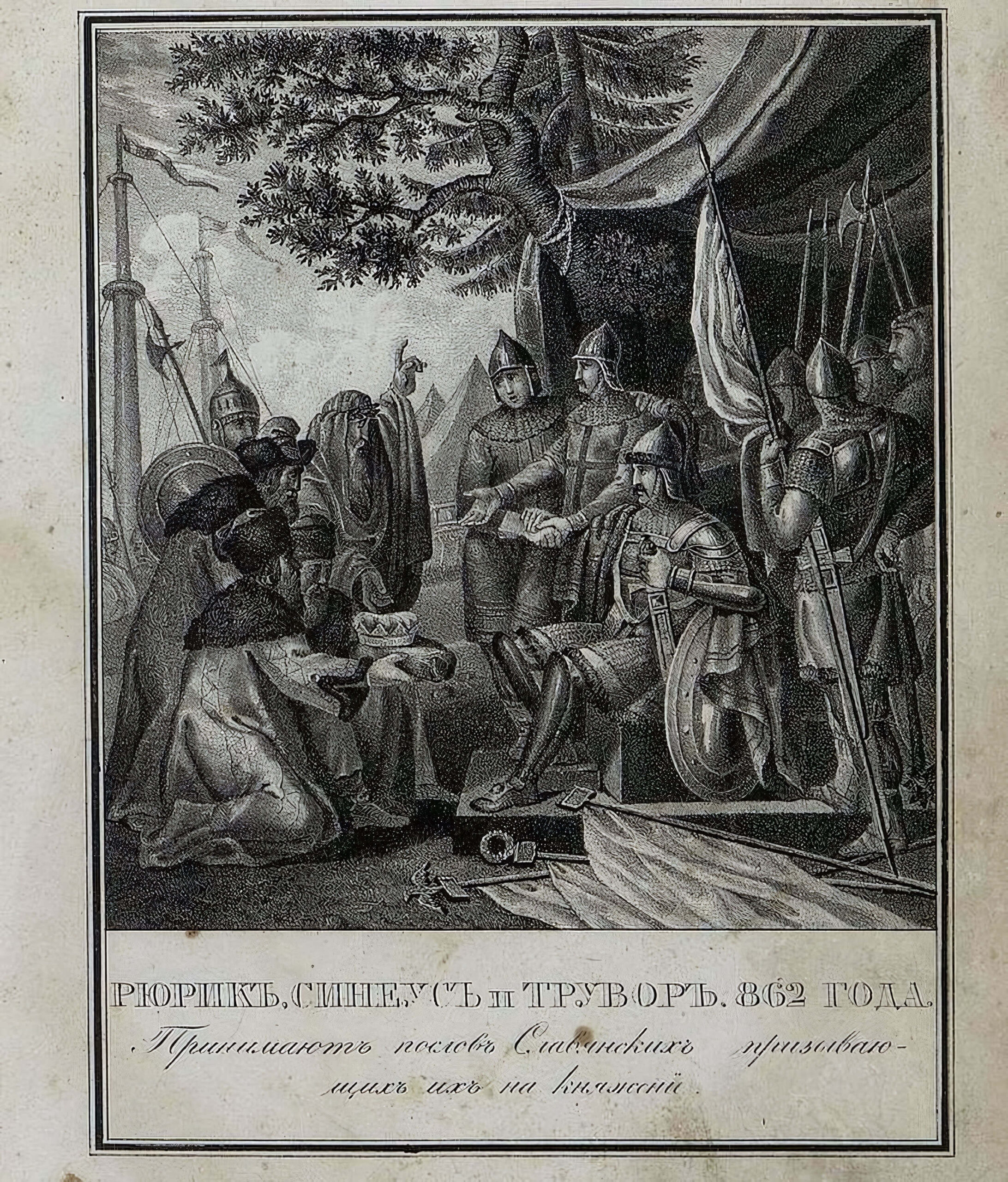

История Рюриковичей начинается с фигуры Рюрика, окутанной мифами и легендами. Есть две основные версии происхождения легендарного Рюрика – норманнская и антинорманнская.

Первая отождествляет его с конунгом Рёриком Ютландским, правившим в IX веке. А вот вторая предполагает, что Рюрик был представителем княжеского рода ободритов (западных славян), а его имя – это славянское родовое прозвище, связанное со словом “сокол”.

Рюрик со братиею и своими домами, собравшися и взяв 1 русь с собою, пришли к словяном первое и утвердиша город старый Ладогу. И сяде старейши Рюрик в Ладоге, другий Синеус сяде у нас на Белеозере, а третий Трувор в Изборску (48). И от тех варяг прозвася страна сия Русь, еже потом Новгородская страна имяновалась; прежде бо были князи по родом их, а ныне владеют бывшие от рода варяжска.

В. Н. Татищев «История российская»

В древнерусской “Повести временных лет” присутствует много неясностей относительно Рюрика, ставится под сомнение даже факт его прихода с братьями Синеусом и Трувором. На протяжении нескольких веков в литературе идут споры между норманистами и антинорманистами о его происхождении. По мнению академика Б.А. Рыбакова, противника норманской теории, летопись Нестора переделывалась при Владимире Мономахе и его сыне Мстиславе. Если первый в основном редактировал часть летописи описывающие дела последних десятилетий, то второй, воспитанный в Новгороде, выдвинул его на первое место, заслонив Киев. Для него легенды о призвании на княжество, были знакомым сюжетом, часто мелькавшим в истории северных королевств.

Что касается его спутников, Рыбаков писал про “Остромировую летопись” 1050 года, которую выделял еще А. А. Шахматов:

Историки давно обратили внимание на анекдотичность «братьев» Рюрика, который сам, впрочем, являлся историческим лицом, а «братья» оказались русским переводом шведских слов. О Рюрике сказано, что он пришел «с роды своими» («sine use» «своими родичами» Синеус) и верной дружиной («tru war» «верной дружиной» Трувор).

«Синеус – sine hus – «свой род».

«Трувор – thru waring – «верная дружина».

Другими словами, в летопись попал пересказ какого- то скандинавского сказания о деятельности Рюрика (автор летописи, новгородец, плохо знавший шведский, принял упоминание в устной саге традиционного окружения конунга за имена его братьев). Достоверность легенды в целом и, в частности, ее географической части, как видим, невелика.

Достоверно известно лишь то, что Рюрик пришел и утвердился в Новгороде (или, по другой версии, в Старой Ладоге). Даже год его смерти точно не установлен.

Роль Рюрика в формировании династии

Рюрик не только основал династию, но и заложил основы государственности на Руси. Его правление ознаменовалось началом централизации власти и формированием Новгородской дружины, что стало определяющим для будущего политического устройства.

Чрез два года [в 864 г.], по кончине Синеуса и Трувора, старший брат, присоединив области их к своему Княжеству, основал Монархию Российскую. Уже пределы ее достигали на Восток до нынешней Ярославской и Нижегородской Губернии, а на Юг до Западной Двины; уже Меря, Мурома и Полочане зависели от Рюрика: ибо он, приняв единовластие, отдал в управление знаменитым единоземцам своим, кроме Белаозера, Полоцк, Ростов и Муром, им или братьями его завоеванные, как надобно думать. Таким образом, вместе с верховною Княжескою властию утвердилась в России, кажется, и система Феодальная, Поместная, или Удельная, бывшая основанием новых гражданских обществ в Скандинавии и во всей Европе, где господствовали народы Германские.

Карамзин Н.М. “История государства Российского”

Киевская Русь: первые Рюриковичи

Объединение территорий и создание государства

После смерти Рюрика его сподвижник Олег захватил Киев, объединив под своей властью северные и южные русские земли. Это событие считается началом формирования Киевской Руси как единого государства.

Олег, Игорь, и ранние князья: политика и военные походы

Олег, известный своим походом на Константинополь, и его преемники, включая Игоря и его сына Святослава, активно расширяли территорию государства, с столицей в Киеве, и укрепляли международные связи. Эти походы не только укрепили внешнеполитическое положение Руси, но и способствовали её экономическому развитию.

О Киеве, как некоем экономическом и политическом центре, говорит и Константин Багрянородный в своем труде «De administrando imperio»: «Однодеревки, приходящие в Константинополь из внешней Руси идут из Новогороды (Новгород), в котором сидел Святослав, сын русского князя Игоря, а также из крепости Милиниски (Смоленск), из Телюцы (по-видимому Любеч), Чернигош (Чернигов) и из Вышеграда. Все они спускаются по реке Днепру и собираются в Киевской крепости, называемой Самвата». Внешняя Русь это, по-моему, Русь в широком территориальном смысле слова в отличие от Руси в узком понимании термина, т.е. Киевщины, а может быть, также и Причерноморья и Приазовья. Во всяком случае, в представлении Константина Багрянородного и внутренняя, и внешняя Русь есть Русь это для нас важно отметить.

Греков Б. “Грозная Киевская Русь”

Расцвет под руководством Ярослава Мудрого

Внутренняя политика и культурное развитие

Ярослав Мудрый оставил после себя наследие великого законодателя, собравшего “Русскую Правду”, что способствовало упорядочению правовой системы. Культурное развитие в его время достигло пика благодаря основанию первых библиотек и школ, а также строительству Софии Киевской.

Читая Русскую Правду, вы прежде всего узнаёте по заглавию над первой статьёй памятника в древнейших списках, что это «суд» или «устав» Ярослава. В самом памятнике не раз встречается замечание, что так «судил» или «уставил» Ярослав. Первое заключение, к которому приводят эти указания, то, что Русская Правда есть кодекс, составленный Ярославом и служивший руководством для княжеских судей XI в.

В.О. Ключевский “Курс Русской истории”

Международное значение и династические браки

Ярослав Мудрый значительно укрепил международное положение Киевской Руси, заключив династические браки с ведущими европейскими династиями. Его дочери выходили замуж за короля Франции, короля Норвегии, короля Венгрии, а также за польского и византийского принцев. Эти союзы делали Русь важным игроком в политических и культурных процессах средневековой Европы.

Период феодальной раздробленности

Любечский съезд и его последствия

В 1097 году состоялся Любечский съезд, на котором князья договорились разделить Русь на удельные княжества, что должно было прекратить междоусобные войны. На практике это привело к усилению феодальной раздробленности, каждое княжество начало вести собственную внешнюю и внутреннюю политику, что ослабило общегосударственную мощь.

Тут я готов согласиться с мнением Соловьева, о том что с течением времени количество княжеских династий росло, и они все больше отдалялись друг от друга, отчуждались и даже начинали враждовать. По смерти Ярослава это усугубилось, исчезли киевские посадники, уступая место размножающимся князьям. Те перестали платить дань Киеву, ограничиваясь редкими дарами. При этом постоянная смена мест правления роняла авторитет князя. Населению нужен был стабильный центр силы, который бы оставался на месте, и возле которого можно было сосредотачиваться. Таким местом стали главные города областей, постепенно увеличивающие свое влияние.

Основные ветви Рюриковичей и их влияние на регионы

В результате раздробленности возникли несколько крупных княжеских линий, которые играли ключевую роль в истории регионов: Мономаховичи во Владимире, Олеговичи в Чернигове, Изяславичи в Киеве. Каждая из этих ветвей вносила свой вклад в развитие своих территорий, иногда ведя между собой войны за власть над киевским престолом.

Татаро-монгольское нашествие

Татаро-монгольское нашествие кардинально изменило структуру русской власти. Русские князья оказались зависимыми от Орды, что выразилось в необходимости получать ханские ярлыки на княжение, усилив междоусобицы и борьбу за ярлык среди князей. Вынужденная поездка к ханам за поддержкой и регулярная выплата дани ослабляли княжества, ставя их в экономическую и политическую зависимость. Система зависимости, установленная Ордой, повлияла на административные традиции, заложив основу для будущей централизации власти в Московском княжестве.

Определить точно общую сумму татарских даней с русских княжеств не представляется возможным. Известные цифры “ордынского выхода”, приводившиеся в духовных и договорных грамотах русских князей XIV-XV вв., распространяются только на определенную часть территории Северо-Восточной Руси (Московское княжество, Нижний Новгород, отдельные города Поволжья) и не дают общей суммы дани. И кроме того, они относятся исключительно к постоянной “царевой дани” и, может быть, к денежному выражению некоторых других тягостей (тамга, ям) и не учитывают выплаты в Орду нерегулярных сборов (различные “запросы”, “дары”, “поминки”, “корм”). Однако и эти далеко не полные цифры “ордынского выхода” составляют огромные по тем временам суммы. По до кончанию великого князя Дмитрия Ивановича с Владимиром Серпуховским ( 1389 г.) “ордынская тягость” Московского княжества выражается в сумме 5000 рублей, а по докончанию 1396 г. “в семь тысяч рублей”. Духовная грамота Владимира Серпуховского (1401-1402 гг.) сообщает о “новгородском выходе” в 1500 рублей. Нроме того, отдельно, помимо “московского выхода”, платили дань в Орду рязанский, тверской и другие великие князья.

Каргалов В. В. «Внешнеполитические факторы развития феодальной Руси»

При Александре Ярославиче великокняжеская власть в Северо-Восточной Руси укрепилась, стремясь к подавлению феодальных сепаратизмов. Однако внешняя схожесть его политики с объединительной деятельностью предшественников была лишь поверхностной. Монголы, разрушившие города и экономические связи, сделали условия для объединения крайне сложными, и подчинение русских земель Владимирскому княжеству фактически усиливало ордынскую власть на этих территориях. Попытки Александра Ярославича централизовать управление зачастую воспринимались как поддержка иноземного ига, что приводило к сопротивлению народных масс, особенно в землях, незатронутых монголами.

Восхождение Московии: от Даниила Московского до Ивана III

Усиление Москвы и падение Твери

Даниил Московский, основатель московской ветви Рюриковичей, начал процесс укрепления Москвы как политического центра. Его потомки, особенно Иван I Калита, использовали хитроумную дипломатию и стратегические браки для расширения влияния. Конкуренция с Тверью закончилась в пользу Москвы, которая взяла верх благодаря поддержке Золотой Орды.

Первенство Москвы, которому начало положили братья Даниловичи, опиралось, главным образом, на покровительство могущественного хана. Иван Калита был силен между князьями русскими и заставлял их слушаться себя именно тем, что все знали об особенной милости к нему хана и потому боялись его. Он умел воспользоваться как нельзя лучше таким положением. При двух преемниках его условия были все те же. Хан Узбек, а по смерти сын его Чанибек, давали старейшинство московским князьям одному за другим.

Н.И. Костомаров “Господство дома Св.Владимира”

Политические стратегии и династические браки Московских князей

Политика московских князей была направлена на централизацию власти. Они активно включались в управление церковью, что усиливало их политическую мощь. Династические браки, например, брак Ивана III с Софией Палеолог, племянницей последнего византийского императора, подняли престиж московских князей и закрепили идею Москвы как «Третьего Рима».

Эпоха Ивана Грозного и конец династии

Реформы и террор: противоречивое правление

Иван Грозный, первый официально коронованный царь всея Руси, известен своими реформами, направленными на укрепление централизованного государства. Однако его правление также ознаменовалось жестокостью и установлением опричнины, специальной территории с собственными законами, что привело к многочисленным репрессиям и массовым казням, подрывая стабильность государства.

Смутное время и закат династии Рюриковичей

После смерти Ивана Грозного начался период политической нестабильности, известный как Смутное время. Это был период междоусобных войн, восстаний, иностранных интервенций и социального хаоса, который завершился только с воцарением Михаила Романова в 1613 году. Смерть последнего Рюриковича – Федора Ивановича, и последующий кратковременный престол Василия Шуйского ознаменовали конец династии. Так написал Н.М. Карамзин о смерти последнего Рюриковича:

“Так пресеклось на троне Московском знаменитое Варяжское поколение, коему Россия обязана бытием, именем и величием, – от начала столь малого, сквозь ряд веков бурных, сквозь огонь и кровь, достигнув господства над севером Европы и Азии воинственным духом своих властителей и народа, счастием и промыслом Божиим!.. Скоро узнала печальная столица, что вместе с Ириною вдовствует и трон Мономахов; что венец и скипетр лежат на нем праздно; что Россия, не имея Царя, не имеет и Царицы.”

История государства Российского. Том X. Глава III.

Наследие Рюриковичей в русской истории

Культурное и политическое влияние

Династия Рюриковичей оказала огромное влияние на культуру и политическую жизнь Руси. От основания Киевской Руси и до последних дней Московского государства Рюриковичи способствовали развитию православия, литературы, искусства, законодательства и государственного устройства. Символы, учреждённые Рюриковичами, такие как двуглавый орёл, остаются частью государственной символики России до сих пор.

Роль в формировании русской национальной идентичности

Рюриковичи не только укрепили территориальные и политические основы будущего Российского государства, но и сыграли ключевую роль в формировании русской национальной идентичности. Их правление помогло сформировать представление о Руси как о своеобразном центре православного мира и культурном наследнике Византии.

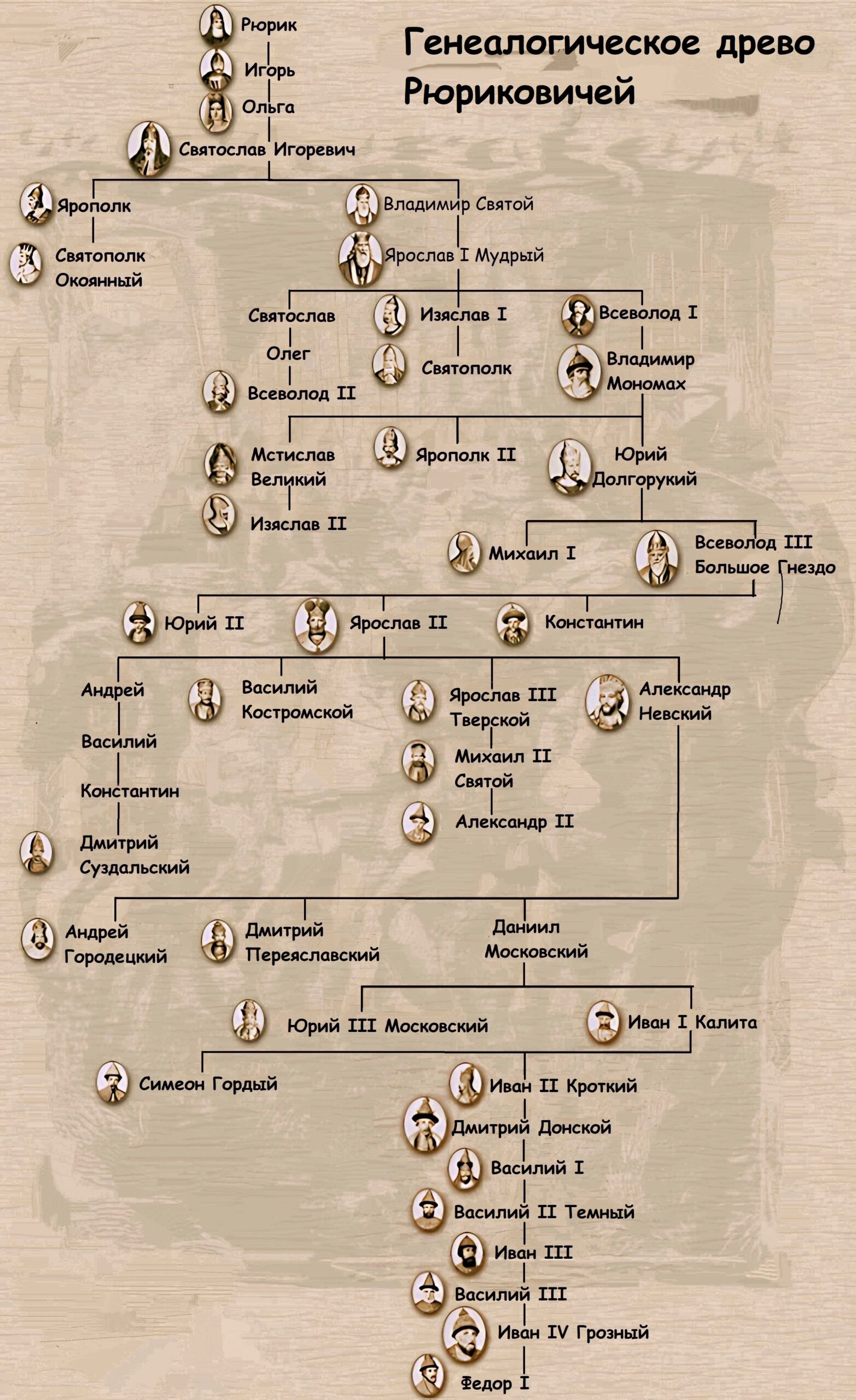

Генеалогическое древо Рюриковичей

Генеалогическое древо Рюриковичей отражает сложные династические связи этого княжеского рода и позволяет проследить его историю на протяжении столетий. Изучение родословной Рюриковичей важно для понимания политического развития Древней Руси и средневековой России. После смерти последнего Рюриковича наступила Смута, по окончании которой править страной стала династия Романовых.

Династия Рюриковичей

Рюрик (Годы жизни: неизвестно – примерно 879 г., Князь Новгородский, годы правления 862-879 гг.)

“Рюрик” Царский титулярник

Рюрик считается родоначальником Рюриковичей – княжеской династии, правившей в различных русских княжествах на протяжении нескольких столетий.

Олег (Годы жизни: неизвестно – примерно 912 г., Великий князь, годы правления 879-912 гг.)

“Олег Вещий” Царский титулярник

После ухода из жизни Рюрика, являясь регентом для его несовершеннолетнего наследника Игоря, он завоевал северные земли и захватил Киев, переместив туда столицу и таким образом объединив два основных центра восточных славян.

Игорь (Годы жизни: примерно 878 – примерно 945 гг., Великий князь, годы правления 912-945 гг.)

Миниатюра Игоря Рюриковича из Царского титулярника

По летописной хронологии, жил примерно 878-945, был правителем Киева в период с 912 по 945 годы. Он был мужем княгини Ольги и отцом Святослава Игоревича. Согласно летописной традиции, начиная с “Повести временных лет”, Игорь был сыном Рюрика.

Ольга (Годы жизни: примерно 890 – 969 гг., Регент, годы правления 945-957 гг.)

«Святая великая княгиня Ольга» Николай Бруни

Она была вдовой Игоря и правительницей как регентшей во времена несовершеннолетнего сына Святослава. Она привнесла ряд реформ и совершила поездку в Константинополь, где крестила себя и оказала влияние на внешние отношения Руси.

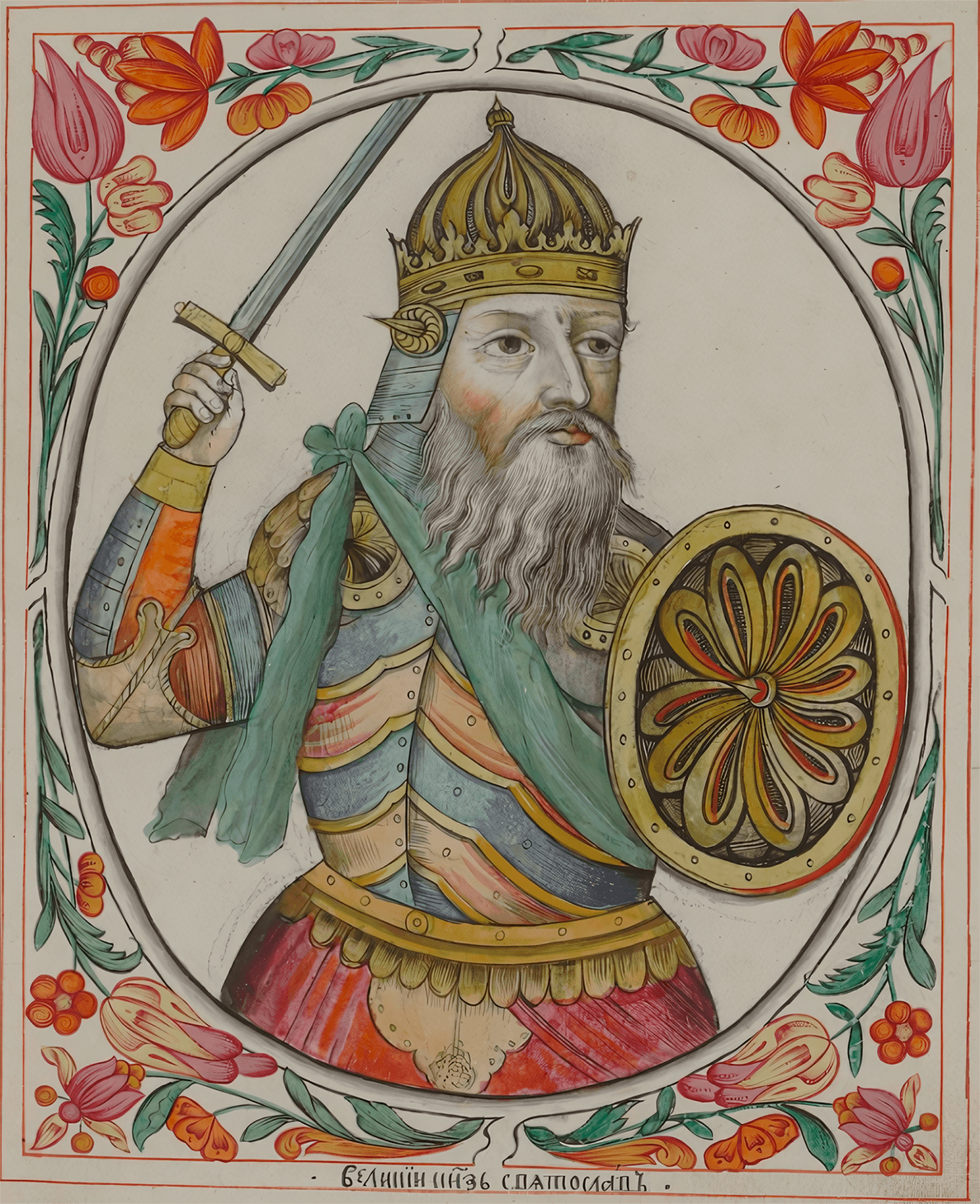

Святослав Игоревич (Годы жизни: примерно 938 – 972 гг., Великий князь, годы правления 957-972 гг.)

Условный портрет Святослава Игоревича из Царского титулярника, XVII век

Был князем Новгорода и великим князем Киевским с 945 года (фактически с 961 года) до 972 года, и он славился как военачальник. Он стал известен прежде всего благодаря разгрому Хазарского каганата, что привело к укреплению Руси в донском и окском бассейнах.

Ярополк I (Годы жизни: неизвестно – примерно 980 г., Великий князь, годы правления 972-980 гг.)

Ярополк Святославович, автор не известен

Был великим князем Киевским в период с 972 по 978 годы. Он был старшим сыном князя Святослава Игоревича. Трагически погиб во время первой внутренней борьбы в роду Рюриковичей.

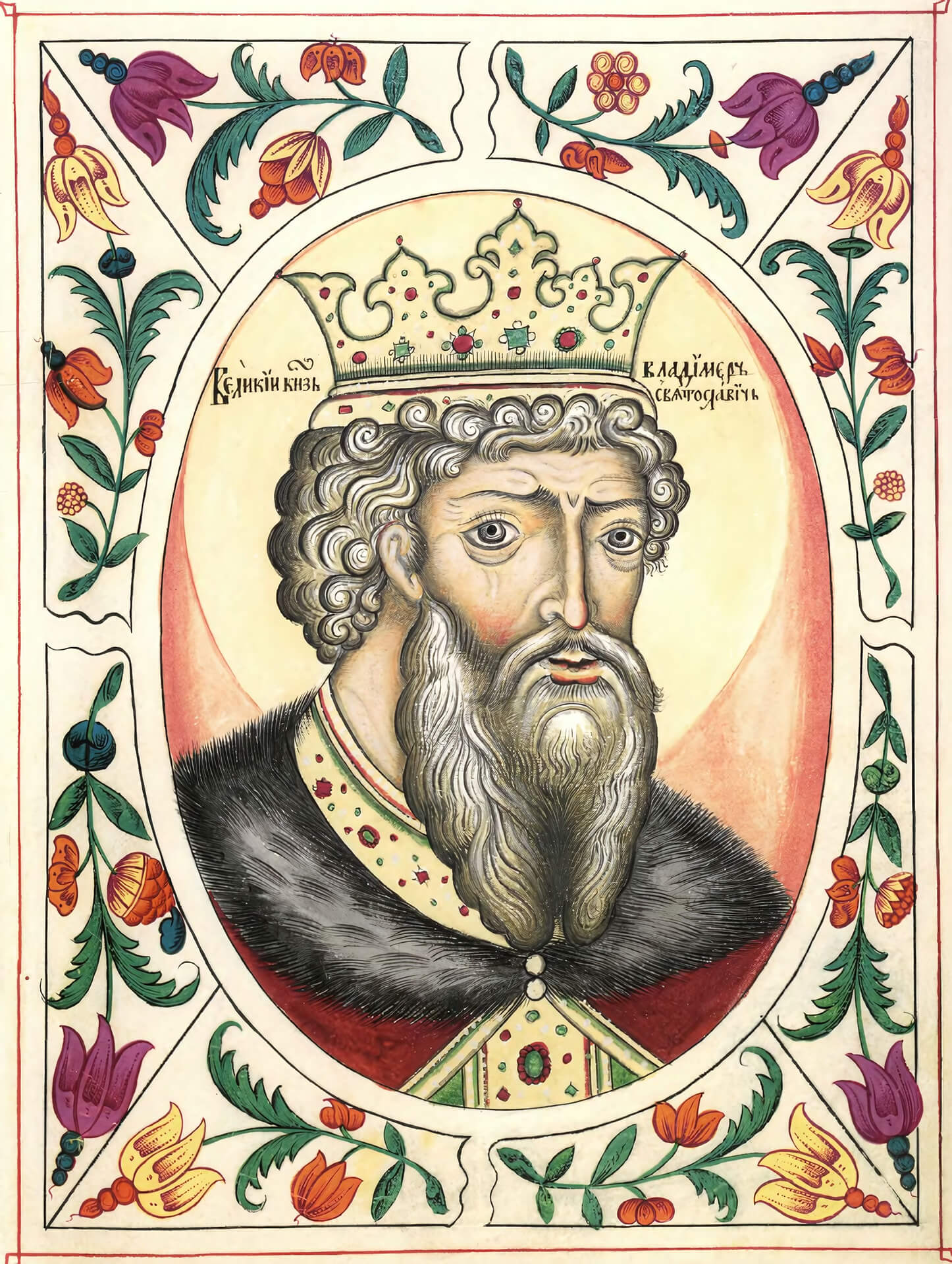

Владимир Святой (Годы жизни: примерно 958 – 1015 гг., Великий князь, годы правления 980-1015 гг.)

Условный портрет Владимира Святославича из Царского титулярника 1672 года

Пришел к власти после убийства своего брата Ярополка и борьбы с другим братом Олегом. При Владимире были значительно расширены границы Киевской Руси путем присоединения многих земель, включая земли вятичей и ятвягов. В 988 году по инициативе Владимира произошло Крещение Руси и официальное принятие христианства по византийскому образцу.

Святополк (Годы жизни: примерно 979 – примерно 1019 гг., Великий князь. годы правления 1015-1019 гг.)

“Великий князь Святополк” История России в гравюрах от Рюрика до Екатерины II

Был сыном Владимира Святославича и пришел к власти после его смерти. По преданию, Святополк приказал убить своих братьев, включая Бориса и Глеба, а также еще одного брата Святослава, что привело к прозвищу “Окаянный”.

Ярослав I Мудрый (Годы жизни: 978 – 1054 гг., Великий князь 1019-1054 гг.)

Ярослав I Владимирович из Царского титулярника 1672 года

Сын князя Владимира Святославича и полоцкой княжны Рогнеды, отец и дед многих европейских правителей. При Ярославе на Руси началось активное строительство храмов, развивались культура и образование, выросла численность населения, Киев превратился в богатейший город.

Изяслав Ярославич (Годы жизни: 1024-1078 гг., Великий князь 1054-1078 гг.)

“Изяслав Ярославич” художник неизвестен, XIX в.

Сын Ярослава I Мудрого, значительную часть княжения Изяслава характеризует совместное управление государством вместе с братьями Святославом и Всеволодом.

Всеволод I Ярославич (Годы жизни: 1030-1093 гг., Великий князь 1078-1093 гг.)

“Всеволод I Ярославич” Портрет из Царского титулярника

Он был сыном Ярослава I Мудрого и шведской королевны Ингигерды. Всеволод укрепил власть своей династии, проводил успешные военные кампании против половцев.

Святополк Изяславич (Годы жизни: 1050-1113 гг., Великий князь 1093-1113 гг.)

“Святополк Изяславич ” художник не известен

Сын Изяслава Ярославича, оставил неоднозначный след в истории. Его правление характеризовалось обвинениями в лицемерии и жестокости. В результате его алчной политики в Киеве произошло восстание в 1113 году, которое было подавлено.

Владимир Мономах (Годы жизни: 1053-1125., Великий князь 1113-1125 гг.)

Владимир Всеволдович Мономах из Царского титулярника 1672 года

Был сыном князя Всеволода Ярославича, сумел справиться с угрозой половецких нападений на Русь, что укрепило оборону страны. Кроме того, Владимир Мономах действительно объединил русские земли, установив более прочные связи между ними, и упорядочил законодательство, что способствовало укреплению центральной власти.

Мстислав Владимирович (Годы жизни: 1076-1132 гг., Великий князь 1125-1132 гг.)

“Мстислав Владимирович” Миниатюра из Царского Титулярника

Старший сын князя Владимира Мономаха и английской принцессы Гиты Уэссекской. После смерти своего отца Владимира Мономаха, Мстислав продолжил политику укрепления единства Руси и единодержавной власти.

Ярополк II Владимирович (Годы жизни: 1082-1139 гг., Великий князь 1132-1139 гг.)

“Великий князь киевский Ярополк Владимирович” Миниатюра из Царского Титулярника

Сын Владимира Мономаха, стал известным своими доблестными поступками в сражениях с половцами. Провел все семь лет своего княжения в различных конфликтах и распрях среди князей. При нём началось разрушение единого Древнерусского государства.

Всеволод Ольгович (Годы жизни: 1094-1146 гг., Великий князь 1139-1146 гг.)

“Великий князь киевский Всеволод Ольгович” Миниатюра из Царского Титулярника

Сын черниговского князя Ольга Святославича, был искусным политиком, он умел улаживать конфликты между сильными дружинами и использовать сложные политические обстоятельства в своих интересах.

Игорь Ольгович (Годы жизни: неизвестно-1147 г., Великий князь 1146 г.)

“Игорь Ольгович” Портрет из Царского титулярника (1672)

Князь из рода Ольговичей, брат Всеволода. Был разбит и свергнут Изяславом Мстиславичем, постригся в монахи, но был убит киевлянами. Почитается православной церковью как святой мученик.

Изяслав II Мстиславич (Годы жизни: конец 1090-х годов-1154 г., Великий князь 1146-1154 гг.)

“Киевский князь Изяслав Мстиславич” Гравюра. 1823 г.

Был вторым сыном новгородского князя Мстислава Владимировича Великого от первого брака с Христиной, дочерью конунга Швеции Инге I Стенкильссона Старшего и внуком Владимира Мономаха. Изяслав стал одним из первых древнерусских князей, которого летопись, в частности, Киевский свод в составе Ипатьевской летописи, называет “царём”.

Юрий Долгорукий (Годы жизни: 1090-е годы—1157 г., Великий князь 1154-1157 гг.)

“Юрий Владимирович Долгорукий” Портрет из Царского титулярника

Был выдающимся киевским великим князем, сыном Владимира Мономаха. В период раздробленности он вел активную борьбу за власть над Киевом, что привело к присвоению ему прозвища “Долгорукий” из-за его настойчивости и решительности. Основал несколько городов, включая Москву, первое упоминание о которой в летописях относится к 1147 году.

Андрей Боголюбский (Годы жизни: неизвестно-1174 г., Великий князь 1157-1174 гг.)

“Андрей Боголюбский” Виктор Васнецов. Эскиз росписи Владимирского собора в Киеве, 1885—1896.

Сын Юрия Владимировича Долгорукого, получил прозвище из-за своего вклада в основание города Боголюбов на реке Нерли. Во времена его правления произошел существенный сдвиг в политическом и экономическом устройстве Руси. Политический и экономический центр страны переместился из Киева и Киевского княжества в город Владимир, который впоследствии официально стал новой столицей.

Мстислав II Изяславич (Годы жизни: 1127-1170 гг.., Великий князь 1167-1169 гг.)

“Мстислав Изяславич” Изображение из Русского биографического словаря

Князь Переяславский, Луцкий, Волынский и великий князь Киевский, сын Изяслава Мстиславича, был представителем старшей линии Мономаховичей. Пользовался популярностью и несколько раз управлял Киевом. Князь активно вел войну с половцами, которые были союзниками князей из Чернигова и Суздаля.

Михаил I Юрьевич (Годы жизни: 1145-1153 гг.-1176 г., Великий князь 1174-1176 гг.)

“Михаил I Юрьевич” автор не известен

Сын Юрия Долгорукого, участвовал в борьбе против половцев. После смерти Андрея Боголюбского, Михаил был приглашен Владимирцами занять великокняжеский трон, однако его правление продолжалось всего один год.

Всеволод Юрьевич Большое гнездо (Годы жизни: 1154-1212 гг., Великий князь 1176-1212 гг.)

Портрет Всеволода Юрьевича Большое Гнездо из Царского титулярника

Младший брат Андрея Боголюбского, сын Юрия Долгорукого, сыграл важную роль в истории Древней Руси. Под его правлением Великое княжество Владимирское достигло своего наивысшего могущества. Ему присвоили прозвище “Большое Гнездо” из-за его обширной семьи, в которой было 12 детей, включая восьмерых сыновей.

Константин Всеволодович (Годы жизни: 1186-1218 гг., Великий князь 1216-1219 гг.)

“Великий князь Константин Всеволодович” История России в гравюрах от Рюрика до Екатерины II

Известен в летописях как “Мудрый” и “Добрый”. Его отцом был Всеволод III Юрьевич. Его мать была Мария, княжна, исходя из разных источников, она была либо Осетинского, либо Венгерского происхождения. Константин Всеволодович также считается родоначальником Ростовских князей.

Юрий II Всеволодович (Годы жизни: 1188-1238 гг., Великий князь 1219-1238 гг.)

“Великий князь Юрий II Всеволодович” Гравюра. 1819 г.

Сын Всеволода Юрьевича, известен как одна из многих противоречивых фигур в русской истории эпохи монголо-татарского нашествия. Несмотря на то, что он совершил значительные деяния для укрепления русских земель, Юрий II упустил возможность остановить наступление Батыя и заплатил за эту ошибку высокую цену – своей собственной жизнью, жизнями членов своей семьи и разорением своего княжества.

Ярослав Всеволодович (Годы жизни: 1190-1246 гг., Великий князь 1238-1246 гг.)

“Ярослав Всеволодович” Миниатюра из Царского титулярника

Был князем Владимирским, Переяславо-Залесским, Переяславским, Новгородским, Владимирским, а также великим князем Киевским. Ярослав был сыном Всеволода Большое Гнездо и отцом знаменитого Александра Невского. Он был первым из русских князей, кто в эпоху татаро-монгольского нашествия получил от татарского хана ярлык на правление в новой столице Древней Руси — городе Владимире.

Андрей II Ярославич (Годы жизни: 1221-1264 гг., Великий князь 1248-1252 гг.)

“Андрей II Ярославич” автор неизвестен

Андрей Ярославович – младший брат прославленного полководца Александра Невского. Он был третьим сыном великого князя владимирского Ярослава Всеволодовича. Его судьба наглядно демонстрирует все противоречия эпохи монгольского владычества – борьбу за власть между русскими князьями, конфликты с иноземными завоевателями, вынужденное изгнание и в конечном итоге – лояльность по отношению к монгольским ханам ради возможности вернуться на родную землю.

Александр Ярославич Невский (Годы жизни: 1221-1263 гг., Великий князь 1252-1263 гг.)

“Александр I Ярославич (Александр Невский)” из Царского титулярника

Выдающийся полководец и правитель Древней Руси, сын Ярослава Всеволодовича. Он заслужил славу победителя в Невской битве и Ледовом побоище. Кроме того, он был канонизирован как святой Русской православной церкви. Был известен своим впечатляющим военным даром, так как он не потерпел ни одного поражения в сражениях.

Ярослав III Ярославич (Годы жизни: 1230-1271 гг., Великий князь 1263-1272 гг.)

Великий Князь Ярослав Ярославич

Сын Ярослава Всеволодовича, брат Александра Невского. В 1247 году он стал первым независимым князем Твери. После ухода из жизни князя Александра Невского в 1263 году, правящий ордынский хан передал Ярославу Владимирский ярлык на княжение, который оставался у него до его смерти.

Василий I Ярославич (Годы жизни: 1238/41-1276 гг., Великий князь 1272-1276 гг.)

Был сыном Ярослава Всеволодовича. В 1272 году стал великим князем Владимирским, но вскоре вступил в борьбу за престол с Дмитрием Александровичем Переяславским. В его княжение была проведена перепись населения Руси для уплаты дани.

Дмитрий Александрович Переяславский (Годы жизни: 1250-1294 гг., Великий князь 1276-1294 гг.)

“Великий князь Димитрий Александрович” Гравюра. 1819 (РГБИ)

Был сыном великого князя Александра Невского и княжил в Переяславле. После смерти Василия Ярославича в 1276 году Дмитрий занял великокняжеский престол во Владимире, что привело к многолетней борьбе с его братом Андреем Александровичем за верховную власть. Чтобы решать споры, Дмитрий неоднократно обращался за поддержкой к ханам Золотой Орды. В результате татарские войска опустошали русские земли.

Андрей Александрович Городецкий (Годы жизни: приблизительно 1255 г.-1304 г., Великий князь 1294-1304 гг.)

“Великий князь Андрей Александрович Городецкий” История России в гравюрах

Был третьим сыном Александра Невского. После того, как его старший брат Дмитрий занял великокняжеский престол во Владимире в 1276 году, Андрей на протяжении почти 20 лет вёл с ним упорную борьбу за верховную власть. В 1293 году, чтобы одержать победу, Андрей призвал из Золотой Орды большое войско, которое опустошило Северо-Восточную Русь. После этого Андрей смог сместить Дмитрия и стать великим князем Владимирским.

Михаил Ярославич (Годы жизни: 1271-1318 гг., Великий князь 1304-1318 гг.)

“Михаил Ярославич Тверской” История России в гравюрах

Сын Ярослава Ярославича. Благодаря мощи Тверского княжества и поддержке хана он в 1304-1316 годах одерживал победы в борьбе за великое княжение Владимирское над своим соперником Юрием Даниловичем Московским. В начале XIV века Михаил начал проводить более независимую политику, направленную на усиление власти великого князя и ограничение влияния Орды. Это вызвало подозрения у хана и стало причиной гибели Михаила в 1318 году.

Юрий III Данилович (Годы жизни: 1281-1325 гг., Великий князь 1318-1322 гг.)

“Юрий III Данилович” Луи-Николя Леспинас

Был сыном первого московского князя Даниила Александровича и внуком Александра Невского. В 1303 году после смерти отца Юрий стал князем Московским. В том же году он присоединил к Москве Можайское княжество, усилив свои позиции. На протяжении 1310-1320-х годов Юрий вёл борьбу за великое княжение Владимирское со своим соперником Михаилом Тверским. В 1325 году Юрий был убит в Орде тверским князем Дмитрием Михайловичем.

Дмитрий Михайлович Грозные Очи (Годы жизни: 1298-1326 гг., Великий князь 1322-1326 гг.)

Дмитрий Михайлович Грозные Очи

Князь Тверской с 1319 года, был сыном великого князя Михаила Ярославича. В 1322 году отправился в Золотую Орду, обвинив Юрия Даниловича в утаивании информации от хана. Это позволило ему получить разрешение на великое княжение. В ответ на жалобу от московского князя он был вызван в Орду для разрешения конфликта, и в 1325 году Дмитрий Михайлович убил Юрия Даниловича. За этот поступок по приказу хана его казнили в 1326 году.

Александр II Михайлович (Годы жизни: 1301-1339 гг., Великий князь 1326-1328 гг.)

“Александр II Михайлович” Луи-Николя Леспинас

Александр Михайлович Тверской был сыном тверского князя Михаила Ярославича. Его судьба оказалась тесно связана с противостоянием Тверского княжества Золотой Орде. Александр пытался сохранить независимость Твери, однако жестокий разгром тверичами ордынского посольства привел к ответным репрессиям со стороны хана Узбека.

Иван I Данилович Калита (Годы жизни: 1288-1341 гг., Великий князь 1328-1340 гг.)

“Иван I Калита” Миниатюра из Царского Титулярника

С 1325 года был князем Московским. Прозвище “Калита” означало либо щедрость к нищим, либо скупость. После переноса митрополичьей кафедры в Москву в 1326 году и победы над Александром Тверским, в 1328 году по указу хана Узбека стал первым великим князем Московским, хотя Москва находилась в зависимости от Золотой Орды.

Симеон Иоаннович Гордый (Годы жизни: 1316-1353 гг., Великий князь 1340-1353 гг.)

“Великий князь Семен Иванович Гордый” История России в гравюрах

Старший сын Ивана Калиты в 1340 году стал московским князем и получил от Орды ярлык на великое княжение Владимирское. Он расширил владения Московского княжества, присоединив к ним Юрьевское княжество. В 1352 году Семён Гордый заключил договор с Великим княжеством Литовским, по которому добился политического главенства Москвы над Смоленской землёй.

Иван II Красный (Годы жизни: 1326-1359 гг., Великий князь 1353-1359 гг.)

“Иван Красный” Миниатюра из Царского титулярника

В крещении Иоанн Иоаннович, прозванный Красным, происходил из рода московских князей. Он был одним из сыновей Ивана I Калиты от первого брака с княгиней Еленой. Согласно летописям, прозвище “Красный” Иван получил благодаря своей необыкновенной внешности, то есть за красоту. Однако встречаются и другие прозвища князя – “Милостивый” и “Кроткий”.

Дмитрий III Константинович (Годы жизни: 1322-1383 гг., Великий князь 1359-1363 гг.)

“Дмитрий Константинович Суздальский” из иконограического сборника “Пантеон государей российских” нач. XIX в.

Правнук младшего брата Александра Невского, князя Суздальского Андрея Ярославича. По воле хана Золотой Орды он был назначен преемником Ивана II на великокняжеском престоле. Однако после нескольких лет безуспешной борьбы с Москвой Дмитрий Константинович был вынужден уступить титул великого князя Владимирского юному Дмитрию Ивановичу, для которого московские бояре сумели получить ярлык от Орды.

Дмитрий Иванович Донской (Годы жизни: 1350-1389 гг., Великий князь 1363-1389 гг.)

“Дмитрий III Иванович” миниатюра из Царского титулярника

Сын князя Ивана II Красного, стал первым из московских князей, возглавивших вооруженную борьбу против татар. В 1378 году на реке Воже им было разгромлено татарское войско Бегича. А в 1380 году Дмитрий Иванович во главе объединенных русских сил выступил навстречу ордам татарского темника Мамая, двигавшимся на Русь. В решающей Куликовской битве 1380 года, завершившейся разгромом ордынцев, Дмитрий Иванович проявил выдающиеся полководческие таланты. За эту важнейшую победу он получил почетное прозвище “Донской”.

Василий I Дмитриевич (Годы жизни: 1371-1425 гг., Великий князь 1389-1425 гг.)

“Василий I Дмитриевич” из Царского Титулярника

Старший сын Дмитрия Ивановича Донского. В 1383-1385 годах находился в заложниках у хана Золотой Орды Тохтамыша. Сумел бежать в Валахию, а оттуда через Литву вернулся в Москву в 1387 году. Унаследовал великокняжеский престол по завещанию отца. Был посажен на великое княжение послом хана Тохтамыша Шихматом. Продолжил политику своих предков по объединению русских земель, присоединяя к Московскому княжеству или подчиняя ему другие княжества.

Василий II Васильевич Тёмный (Годы жизни: 1415=1462 гг., Великий князь 1425-1462 гг.)

“Василий II Темный” Портрет из «Царского титулярника»

Младший сын великого князя Владимирского и Московского Василия I Дмитриевича. Он много лет вёл борьбу за великокняжеский престол со своим дядей Юрием Звенигородским и его сыновьями Дмитрием Шемякой и Василием Косым. После победы над Василием Косым в битве у Ростова Великого Василий II, по византийской традиции, ослепил пленного князя, за что тот получил прозвище “Косой”. Через 10 лет Дмитрий Шемяка отомстил за брата, ослепив самого Василия II. Василию также приходилось вести борьбу с Казанским ханством и Великим княжеством Литовским.

Иван III Васильевич (Годы жизни: 1440-1505 гг., Великий князь 1462-1505 гг.)

“Иван III” портрет из «Царского титулярника»

Сын великого московского князя Василия II Васильевича. Его правление ознаменовалось объединением значительной части русских земель вокруг Москвы и превращением её в центр единого Русского государства. За это Иван III получил титул “собиратель земли русской”. Была достигнута окончательная независимость от Орды, принят Судебник – свод законов, проведены реформы, заложившие основы поместной системы. При Иване III построен Московский Кремль и главный Успенский собор, утвержден государственный герб – двуглавый орёл.

Василий III Иванович (Годы жизни: 1479-1533 гг., Великий князь 1505-1533 гг.)

Великий князь Московский Василий III. С Царского Титулярника

Сын Ивана III и Софьи Палеолог, отец Ивана Грозного. Он продолжил политику отца по объединению русских земель и ликвидации удельных княжеств. Главной победой в противостоянии с Великим княжеством Литовским стало взятие Смоленска в 1514 году. К Русскому государству также были присоединены Псков и Рязанское княжество. При Василии III резко обострились отношения с Крымским и Казанским ханствами.

Иван IV Грозный (Годы жизни: 1530-1584 гг., Великий князь и Царь 1533-1584 гг.)

“Иван IV Васильевич Грозный” Миниатюра из “Царского титулярника”

Старший сын великого князя Московского Василия III и Елены Глинской. Формально стал правителем в 3 года. После восстания 1547 года в Москве правил при поддержке “Избранной рады”. При нём начался созыв Земских соборов, принят Судебник 1550 года, проведены реформы армии, судопроизводства, госуправления. Завоёваны Казанское, Астраханское и Сибирское ханства, Башкирия, земли Ногайской орды. Территория России при Иване IV выросла почти вдвое. Вторая половина его царствования ознаменовалась неудачами в Ливонской войне, введением опричнины, разорением страны и гибелью знатных родов.

Федор I Иванович (Годы жизни: 1557-1598 гг., Царь 1584-1598 гг.)

“Фёдор I Иванович” Царский титулярник

После смерти в 1581 году старшего сына Ивана Грозного Ивана наследником престола стал его младший сын Фёдор. Многие считали Фёдора неспособным править из-за слабого здоровья и ума. Тем не менее, после смерти отца в 1584 году он был провозглашён царем. Единственным ребёнком Фёдора была дочь Феодосия, умершая в детстве. Сам царь проводил время в молитвах. Таким образом, при Фёдоре реальная власть перешла к Борису Годунову, что впоследствии позволило ему занять престол.

Заключение

История династии Рюриковичей — это история формирования и развития Русского государства, его культуры и правовой системы, как и история следующей династии Романовых. На протяжении веков Рюриковичи были архитекторами государственности, способствуя росту и процветанию своих территорий. Их наследие продолжает жить в историческом и культурном контексте современной России, оставляя неизгладимый след в её истории.

Список литературы

- Соловьев С. М. “История России с древнейших времен” – Издательство Социально экономической литературы, 1962 г.

- Костомаров Н. И. “Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей”, в 4 томах – РИПОЛ КЛАССИК, 1998 г.

- Татищев В.Н. “Собрание сочинений: В 8-ми томах: История Российская” — Репринт с изд. 1963, 1964 гг. — М.: Ладомир, 1995 г.

- Карамзин Н.М. “История государства Российского” в 12 томах – Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука», 1991

- Ключевский В. О. “Сочинения. В 9-ти т. Курс русской истории.” – М., Мысль, 1988 г.

- Костомаров Н. И. “Господство дома Св. Владимира” – М., Воениздат, 1993 г.

- Коган В. М. “История дома Рюриковичей (опыт историко-генеалогического исследования)” – СПб.: Бельведер, 1993 г.

- Шишов А. В. “Русские князья” – Ростов н/Д.: Феникс, 1999 г.

- Гумилев Л. Н. “Древняя Русь и Великая степь” – М.: Мысль, 1989 г.

- Фроянов И. Я. “Киевская Русь. Очерки социально-политической истории” – Л., Издательство ЛГУ имени А. А. Жданова, 1980 г.

- Рыбаков Б. А. “Первые века русской истории” – М., Издательство «Наука», 1964 г.

- Бестужев-Рюмин К.Н. “Русская история. До эпохи Ивана Грозного.” — М.: Академический проспект; Культура, 2015 г.

- Экземплярский А.В. “Великие князья Владимирские и Владимиро-Московские. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период с 1238 по 1505 г. Биографические очерки по первоисточникам и главнейшим пособиям” – М.: Центрполиграф, 2019 г.

- Греков Б. “Грозная Киевская Русь”- М.: Алгоритм, 2012 г.

- Каргалов В. В. «Внешнеполитические факторы развития феодальной Руси» – М., Высшая школа, 1967 г.

Этих Рюриковичей по разным ветвям ещё куча

Держава Рюриковичей никак не называлась, а термин Киевская Русь придумал и ввел в обращение Карамзина. И обозначил он этим термином один из периодов истории Руси.

Синеус и Трувор, вероятно, были не братьями Рюрика, а скорее командирами отдельных отрядов в его дружине. Их роль была вспомогательной – обеспечивать безопасность и контроль над подчиненными Рюрику территориями.

Синеус это семья по-шведски, а Трувор – дружина.Многие современные исследователи полагают, что так летописец передал слова “sine hus” (“родственники”) и “truvarung” (“дружина”). То есть Рюрик, возможно, пришел к славянам с родственниками и дружиной.

На придумывать про Рюрика можно что угодно, все равно никаких свидетельств нет.

у нас как всегда, сначала правители более менее, потом фигня какая то

Удивительно, что никто из Рюриковичей даже не помышлял о власти в Скандинавии, хотя это выглядело бы логично — ведь возвращение на историческую родину, с которой они не теряли связи, должно было быть заманчивым. Они также не участвовали в междоусобицах в Скандинавии, что тоже вызывает вопросы. Да, из Скандинавии брали жен, предоставляли убежище и брали скандинавов на службу, но на этом всё. Сами скандинавы навещали своих родственников по женской линии, но в источниках нет упоминаний о том, что кто-то из династии Рюриковичей восходит к определённому скандинавскому роду. Сомнительно, что эта династия могла произойти от безродного искателя приключений из Скандинавии.

По другой версии, жил некогда новгородский посадник по имени Гостомысл — человек большого авторитета и мудрости. И однажды приснился ему сон: из чрева его дочери Умилы, супруги финно-угорского князя, вырастает дерево, ветвями которого укрывается огромный город. Сначала Гостомысл посмеялся над этим странным видением, но мудрецы растолковали ему, что это знак — править будет его внук, сын Умилы. Гостомысл был доволен. Он собрал глав местных племен и поведал им о своем сне. “Зовите скорее моего внука”, — сказал он и вскоре скончался. Старейшины послушались, и вскоре к ним прибыл Рюрик с братьями и другими варягами-наемниками.

Хорошая подборка русских князей

По самой распространённой этимологии этноним Русь вроде как пришёл и к нам, и к финнам с эстонцами из скандинавских языков и изначально обозначал гребцов на судне, roоtsi [роотсь] (эст.), так что пришла Русь с Балтики)

Почему правящая верхушка скандинавов так быстро адаптировалась к славянской культуре? Уже через три поколения следов скандинавских традиций практически не осталось. Исторически князья заключали браки с женщинами из Скандинавии и Византии, однако даже несмотря на это, правящая династия, имеющая тесные связи со скандинавами, полностью утратила свои корни и обычаи.

Как скандинавы смогли удержать власть на Руси, особенно в Новгородской земле? Сколько их было на самом деле? Если рассматривать, к примеру, захват Гнёздова или Киева, как они смогли покорить близлежащие племена? Понятно, что если пришло, скажем, 500 человек, они могли разграбить и захватить город или район. Но как им удалось удержать контроль над территорией на длительный срок и подчинить местное население? Жители Новгородчины призвали их, но что насчет остальных?

Отсутствуют убедительные факты о том, что Рюриковичи активно поддерживали культ Тора и Одина. Возможно, к моменту их прихода к власти они уже переняли славянский пантеон богов, а затем сменили его на христианство. Несмотря на то что скандинавы находились ближе к христианству, они приняли его позже. Есть ли вероятность, что к моменту своего восхождения они уже были знакомы с христианскими учениями и частично христианизированы?

На самой Руси упоминается только Рюрик, в то время как о его родственниках ничего не известно. Это вызывает недоумение, ведь если династия правила на протяжении 200 лет, можно было бы ожидать, что информация о её родне будет доступна. Кроме того, согласно договорам с Византией, известно, что дружинники также были скандинавами.

Удивительно, но Владимир и Ярослав, похоже, ничего не знали о своих предках. То же касается Олега и Игоря: у них тоже могло не остаться памяти о своих корнях, или они просто решили о них забыть. Неужели они не стремились связать себя с какой-либо более древней династией, например, Скьельдунгов или Инглингов? Эти правители явно пользовались уважением среди скандинавских вождей, ведь к ним часто приезжали или нанимались на службу. Однако, несмотря на все это, нет никаких упоминаний о том, что они могли быть хоть как-то связаны с этими древними династиями.

Вот вам и научное доказательство норманнской теории! ДНК-тест потомков Мономаха (а значит, и самого Рюрика) показал гаплогруппу N1a1 – это прямая дорожка к скандинавам. Более того, точные генетические “родственники” Рюриковичей обнаружились прямо в районе Уппсалы – древней столицы викингов. Так что спорить о происхождении нашей первой княжеской династии теперь довольно сложно – генетика не врёт!

Генетические исследования позволили выдвинуть гипотезу о принадлежности Рюрика к гаплогруппе N1c1. Ареал распространения носителей этой гаплогруппы охватывает не только Швецию, но и территории современной России, включая Псков и Новгород, что оставляет вопрос о происхождении Рюрика открытым.

Интересная тема! Хотелось бы узнать больше о том, как современные генетические исследования подтверждают или опровергают происхождение Рюриковичей. Ведь недавние исследования ДНК предполагаемых останков князя Глеба Святославича и представителей рода Святополк-Четвертинских выявили гаплогруппу I2a1, что ставит под сомнение их родство с другими Рюриковичами.

Вот вам классический пример того, как наука не стоит на месте! Шахматов ещё в начале прошлого века доказал, что история о “призвании варягов” – это более поздняя вставка в летопись. Но норманская теория всё равно жива. Почему? Да потому что археологи постоянно находят скандинавские артефакты на древнерусских землях. И если с летописью можно поспорить (мало ли кто и что там дописал), то с лопатой археолога не поспоришь – что нашли, то нашли!

Но тут важно не перегнуть палку: наличие варяжских вещей говорит только о том, что варяги тут были, торговали, может воевали или селились. А вот “добровольное призвание” и “передача власти” – это уже совсем другая история, которую ещё надо доказать. Одними археологическими находками тут не обойдёшься!

Да спустя тысячу лет кто там чтонаписал и что вставил не поймешь,да и архнеология в нашем климате за это время не шибко поможет.

Пока династия Рюриковичей еще не успела раздуться до гиганских размеров, и все основные персонажи приходились друг другу ближайшими родственниками, между собой они еще кое екак ладили, а потом все пошли в разнос и давай друг друга мочить.

Козырем в пользу норманнской теории служат имена первых князей: Рюрика, Олега, Игоря и Ольги. Эти личности явно не принадлежали ни к славянам, ни к финно-уграм, поскольку их имена характерны для скандинавов. Более того, среди тех, кто пригласил Рюрика на княжение, находились чудь. Их призыв был вызван тем, что они не могли договориться между собой; вряд ли кто-то принял бы решение о главенстве одного из конфликтующих племен. В то время племена славян и финно-угров находились в конфликте, и, следовательно, вполне разумно выбрать скандинавского князя в качестве третейского судьи, которого все стороны хорошо знали. Это подчеркивает, что необходим был нейтральный руководитель, способный уладить споры.

Символом династии Рюриковичей служила тамга в форме пикирующего сокола. Историк XIX века Степан Гедеонов связывал имя Рюрика с термином «Ререк» (или «Рарог»), который в славянском племени ободритов обозначал сокола. При раскопках ранних поселений, связанных с Рюриковичами, было обнаружено множество изображений этой птицы.

Имена в династии Рюриковичей делились на две группы: славянские двухосновные, такие как Ярополк, Святослав, Остромир, и скандинавские, например Ольга, Глеб, Игорь. Эти имена подчеркивали высокий статус и принадлежали исключительно великокняжеским особам. Лишь к XIV веку они вошли в широкое употребление.

Спасибо за подробное изложение истории династии Рюриковичей! Было бы интересно узнать больше о роли женщин в этой династии и их влиянии на политические и династические союзы.